« Franchement, a-t-on jamais rien inventé de plus bête que de dire aux gens, comme on l’enseigne dans les écoles de cinéma, de ne pas regarder la caméra ? »

Chris Marker, Sans Soleil, 1983.

Alors que la 52e édition du festival de cinéma de La Rochelle débutait, mettant à l’honneur les filmographies de Chantal Akerman et de Marcel Pagnol, nous nous posions une question aussi futile qu’absurde : pouvions-nous repérer des formes et des motifs communs à ces deux cinéastes qui nous permettraient de caractériser la modernité dont ils furent, à leurs époques respectives, les hérauts ? Une première journée et quelques visionnages passent ; la réponse est déjà évidente : nous avions vu Regain (Pagnol, 1937) et News from home (Akerman, 1977). Plus tard, nous voyions d’autres Akerman, et Dahomey (Mati Diop), et Apprendre (Claire Simon). Nous repensions à quelques films entêtants. Chris Marker, Wang Bing, Jonas Mekas. Toujours, le même motif. Des dizaines, des centaines de regards anonymes, imprimés sur la pellicule, scrutant la caméra. Ce sont ces mêmes yeux que nous voyons dans tant d’images d’archives, d’il y a cent ans comme d’aujourd’hui. C’en est presque une constante, un universel. Partout où il y a une caméra, il y a des regards caméra. Comme si l’appareil d’enregistrement nous était toujours étranger, qu’il fascinait, intriguait ; inquiétait, aussi. Nous entrons dans un lieu, nous repérons une caméra de surveillance. Nous n’avons rien à nous reprocher – trop tard ! notre regard est déjà consigné. Dans le cinéma vulgaire, il est parfois une erreur que le spectateur est fier d’avoir repérée ; dans d’autres circonstances, on dit de lui qu’il brise le quatrième mur. Comme si ces fragments d’authenticité étaient forcément étrangers au cinéma, comme s’il fallait les justifier. On admet que sa présence est indésirable ou on y voit un effet de mise en scène particulièrement audacieux. Dans les deux cas, c’est au fond la même idée : il ne va pas de soi. Pourtant, et quelle que soit la sphère considérée – du documentaire à la fiction populaire – il est la trace d’un caractère ontologique du cinéma. C’est avec Akerman et Pagnol que nous souhaitons, dans ce texte bref, lui faire un sort.

Dans News from home, le regard caméra est omniprésent. Chantal Akerman filme le New York qu’elle connaît comme la terre sur laquelle elle immigre. Une ville étrangère, fantomatique, qu’il lui faut explorer. Ses rues, ses façades, son métro sont autant d’errances au sein desquelles elle forge ses repères. Sur le mode documentaire, elle ne cherche pas à cacher sa caméra, qui à elle seule transforme les décors. Filmer dans une rame de métro, c’est déjà perturber sa fonction ordinaire. En résultent, on l’aura compris, de nombreux regards caméra plus ou moins insistants. Il y a ceux qui font semblant de ne pas remarquer, et qui, imperturbables – le croit-on, le croient-ils – jouent la quotidienneté. Il y a les autres, plus honnêtes, dont les regards ne peuvent se détourner. Tous, en réalité, ont considéré ce qui les scrute. Ce qui importe alors, c’est le sort réservé à ces yeux interrogateurs au montage. Les conserver, c’est admettre l’essence documentaire, c’est reconnaître qu’une réalité enregistrée est en premier lieu celle de l’intrusion d’un enregistrement. La caméra fait partie de l’environnement. Plus encore, en tant qu’elle en perturbe le cours quotidien, elle en devient un objet majeur, structurant. Au risque de prêcher l’évidence, accordons-nous sur cette éthique documentaire et chérissons ces regards caméra qui en constituent la trace vivante. Au fond, Dziga Vertov avait-il besoin de multiplier les effets techniques de son Homme à la caméra (1929) pour nous faire ressentir le poids de l’appareil d’enregistrement quand la foule odessite lui offrait si généreusement toute la simplicité des regards amusés ?

Inutile de préciser que les regards caméra sont aussi omniprésents dans le reste du cinéma documentaire de la réalisatrice. De film en film, ils se déploient. Dans Sud (1999), ils jalonnent les lents travelings qui filment les quartiers afro-descendants de la ville de Jasper, dont la communauté panse les plaies d’un odieux meurtre raciste. À eux-seuls, ils incarnent la vie derrière les paysages, ils figurent le dispositif de la cinéaste qui allie le témoignage à la contemplation des environnements. Ceux-ci ne sont jamais séparés des individus qui les habitent, qui les façonnent : les filmer, c’est avant tout croiser le regard des résidents qui confèrent au lieu sa cohérence géographique et politique. En retour, les paysages deviennent un symptôme de la domination qu’ils renferment, un peu comme chez Adachi : le poids de l’histoire raciste du Texas – esclavage, lynchages, ségrégation – dans Sud, la frontière comme espace asymétrique dans De l’autre côté (2002). Dans ce second film, c’est même parfois l’absence de regard caméra qui exprime la domination, comme lorsque Akerman mobilise des images tournées par la police aux frontières à bord d’un hélicoptère qui traque un groupe de Mexicains. Le regard caméra est impossible : il n’y a plus de rapport démocratique à ce qui est enregistré, seulement la surveillance et la répression. L’image devient un instrument des politiques racistes de l’État, comme sont impérialistes et militaires celles récupérées par Éléonore Weber dans Il n’y aura plus de nuit (2020). Après la réciprocité horizontal de Sud – l’objectif regarde et est regardé –, De l’autre côté introduit la surveillance verticale, aux sens aussi bien littéral, la caméra ayant besoin de s’élever pour être inatteignable, que métaphorique. En confrontant ces deux régimes de l’image, en acceptant le regard caméra et en l’opposant à sa négation lors de captations répressives et policières, Chantal Akerman expérimente un cinéma dont le geste même répudie la domination du filmeur sur son sujet.

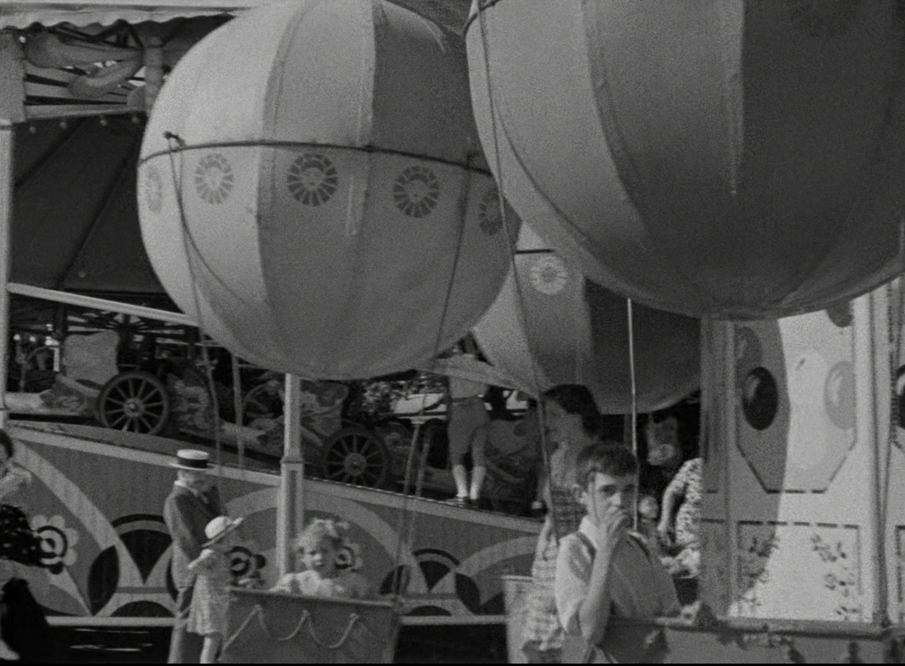

Et Pagnol ? Dans Regain, le regard caméra est moins l’expression d’une éthique documentaire consciente que des réalités productives du temps de son cinéaste, quoiqu’il en devient la trace d’un geste d’une modernité similaire, peut-être moins pensé mais tout autant appréciable. Si le film prend des airs de fiction narrative au sein des paysages de Haute Provence, il est une séquence qui fissure les ambitions de Marcel Pagnol de conjuguer son intrigue avec le naturel du tournage en extérieur. En l’occurrence, lorsque nos personnages se rendent à la foire de Manosque pour y vendre leur blé, le cinéaste ne peut s’empêcher d’inclure au montage quelques plans chargés de retranscrire le plus fidèlement possible l’atmosphère de cette grande manifestation marchande. Les passants ne s’y trompent pas, et la scène contient son lot de regards caméra plus ou moins appuyés. Un traitement scolaire du montage supposerait, à n’en pas douter, la suppression de ces images afin de respecter un ensemble de règles communément admises dans le cinéma populaire. Rien ne doit dépasser, il ne faudrait pas que le spectateur prenne conscience qu’une caméra filme ce qu’il est en train de voir. Malheureux ! il pourrait sortir du film ! La narration s’en verrait momentanément interrompue, quelques esprits malins parleraient même d’erreur de montage, et on s’amuserait à inclure la séquence dans ces listes orgueilleuses au sein desquelles on compile les moments où un figurant figure mal – comprendre : où l’homogénéité de la fiction narrative n’est pas garantie. Oui, mais voilà : Pagnol conserve ces images. Inutile de spéculer sur les intentions de l’auteur, du monteur, de l’équipe de production. Erreur, fait accompli, ou peut-être que, précisément, la justesse de ces plans tranchait tellement avec les décors artificiels des studios qu’elle valait la peine de ne pas couper. Peu importe, le résultat est là. La fiction devient documentaire, tout du moins elle admet son propre espace de documentation du monde matériel et social. Pour le spectateur contemporain, plus de quatre-vingts ans après, ces plans deviennent même des traces précieuses qui nous rappellent, pour peu qu’on l’ait oublié, que les tournages en extérieur ne vont pas de soi dans l’histoire du cinéma, et qu’il a fallu quelques pionniers pour avoir le courage de prétendre fournir, même dans la fiction populaire, des images qui rendaient grâce à la géniale invention technique que constitue le cinéma. Car si Pagnol n’avait pas profité du flux de la narration pour enregistrer quelques moments de la foire de Manosque, qui pour le faire ? Parfois, la pulsion qui consiste à vouloir enregistrer des images du monde surpasse de loin l’ingénierie narrative et la raison des règles de vraisemblance. Au fond, les regards caméra ne sont jamais bien loin des grands moments modernes du septième art, ceux au cours desquels ces préoccupations s’expriment à l’écran – néoréalisme et nouvelle vague, pour ne mentionner que les deux plus évidents ; leurs films en débordent.

Inutile de s’étendre sur le propos, le lecteur en aura rapidement compris la teneur qui n’est ni complexe, ni originale. Profitons de ce texte pour nous plonger dans le cinéma qui compte. Étonnons-nous de la juste simplicité des dispositifs documentaires de Chantal Akerman. Contemplons sans complaisance les paysages provençaux des films de Marcel Pagnol. Traquons les regards caméras pour ce qu’ils sont : l’expression malgré eux des grands metteurs en scène, ceux pour qui le cinéma suppose, au-delà du divertissement, au-delà – osons-le – de l’art, quelque chose en plus – la certitude qu’il s’agit d’une invention parmi les plus importantes de l’ère industrielle.