Le dernier film d’Albert Serra, Tardes de Soledad est un portrait du torero Roca Rey, et plus largement, de la tauromachie. Beaucoup de choses ont été soulignées sur le film, sur l’absence de rupture stylistique entre ce documentaire et son précédent métrage Pacifiction ou sur la tension ironique qui se joue entre la caméra et le torero par la distance que prend la caméra de Serra. Mais ce qui m’intéresse plutôt est le rapport du film à la peinture.

La question du portrait occupe une part importante de l’histoire de l’art, notamment en peinture. Il serait absurde de croire que le cinéma documentaire n’a rien à faire avec cette histoire, et c’est d’autant plus absurde de le croire quand un film comme celui-ci nous invite par son esthétique et son montage à nous questionner sur cet héritage.

Traces de picturalité

Partons de cette distance justement, celle que la caméra entretient avec le toréro. Une distance qui dépend inévitablement du cadre. La caméra se fait logiquement plus rapprochée dans les séquences filmées dans la voiture, où elle capte le visage de l’espagnol en gros plan. Néanmoins dans les séquences qui sont au cœur du film, à savoir les séquences filmées dans l’arène, les caméras sont à bonne distance du torero. Elles ne donnent pour autant pas de plan général de l’arène, on ne verra pas le toréro pris dans le cadre avec le public, le grand hors champ du film, que l’on entend sans voir. La mise en scène du film se concentre néanmoins très largement sur le visage de Roca Rey pris en gros plan malgré la distance grâce aux zooms qui dans le même temps aplatissent la perspective de l’image, la rapprochant d’une image picturale.

Les couleurs du film sont cruciales dans cette dimension picturale, c’est l’élément qui m’a fait me tourner de ce côté pour mon analyse. La façon de filmer les séquences de tauromachie plonge le film dans une palette de couleurs particulière, où l’arrière-plan est joué par la couleur rouge des barricades qui entourent l’arène, toujours le même selon l’arène (puisqu’il y a plusieurs représentations dans plusieurs arènes différentes dans le film. Toutes sont filmées de la même manière et l’arène semble à chaque fois être la même). À ce rouge s’ajoute le jaune-orangé du sable, deux couleurs vives, que le film travaille dans sa colorimétrie sans nuances. Sur ces deux couleurs unies se meuvent les corps humains du torero et de ses assistants, avec leurs costumes extrêmement théâtraux et visuels. Mais aussi le corps et la peau noire du taureau dont la mise à mort est le centre de ce spectacle sanguinaire.

La structure du film me semble aussi faire partie de cette dimension essentiellement picturale, avec trois types de séquence différentes :

- les séquences de corrida

- les séquences dans la voiture avant et après les corridas

- l’unique séquence à l’hôtel, qui rentre vraiment dans l’intimité de Roca Rey en le mettant à nu et en montrant les coulisses de son habillement.

Dans cette épure du sujet, ce resserrement de l’attention sur ces trois seules parties durant les deux heures que durent le film, se trouve quelque chose de très pictural : la recherche de l’instant prégnant. Jacques Aumont emploie cette notion dans son ouvrage sur les relations entre cinéma et peinture, à partir de Lessing, en parlant du « prélèvement habile, à l’intérieur de l’événement qu’il [le peintre] veut représenter, de l’instant le meilleur, le plus significatif, le plus typique, le plus prégnant. »1 C’est-à-dire la recherche de la composition juste, de l’élément à filmer, à composer afin de représenter avec cet élément la tauromachie entière, le sujet entier du film. Serra fait le choix de plonger ses caméras dans l’arène et dans la voiture du torero, et de ne montrer que cela au spectateur. Pour lui, c’est ici que l’essence de son sujet se trouve. Chez Lessing, cette idée est liée à la fixité du médium pictural. La peinture, selon lui, ne peut retranscrire le temps et donc le mouvement. Le cinéma, par les propriétés même de son médium, la retranscription de « blocs de mouvements-durées » comme les appelle Deleuze, réactualise cette idée. Dans le film de Serra, il y a à la fois la question de l’instant prégnant par cette structure particulière liée à ces trois espaces-temps mis en scène, et la question du mouvement dans l’espace, qui est mis en place dans chaque plan par le resserrement. Chaque plan isole un mouvement tout en le mettant en valeur, ce qui différencie le médium pictural du médium filmique. Les instants prégnants isolés sont mis en mouvement d’une façon ou d’une autre (le mouvement de la voiture dans les plans fixes en caméra embarqués dans le véhicule / le mouvement du toréro passant de sa chambre d’hôtel au couloir, jusqu’à l’ascenseur et la voiture dans l’hôtel / le mouvement plus décortiqué par le film du toréro dans l’antre de l’arène avec le taureau). Comme si, malgré la dimension essentiellement picturale du film, le médium cinéma résistait à la fixité de la peinture.

Il faut ajouter à la structure et à la colorimétrie du film son montage particulier. Montage visuel et sonore : le motif principal du film est celui de la répétition. On nous donne à voir plusieurs fois les séquences de discussions en voitures qui se ressemblent, toutes filmées de la même façon. On nous donne à voir les séquences de corrida dans une certaine longueur, dans des arènes qui se ressemblent comme deux gouttes d’eau. Dans ces séquences, les gestes du toréro et du taureau se reproduisent à l’identique, dans une boucle rituelle que vient parfois briser un accrochage. C’est cette répétition qui tend le spectateur du film, comme elle tend les spectateurs de l’arène de la corrida qui retiennent leur souffle plus le toréro, sûr de sa maîtrise, laisse le taureau s’approcher de plus en plus de lui avant d’esquiver ses charges. L’essence de la tauromachie est peut être aussi là, dans cette répétition incessante des mêmes gestes, du même rythme, jusqu’à ce que le taureau tombe d’épuisement et se voit achever par le sabre du torero. Quelque chose de l’ordre du pictural ressort de ce montage fondé sur la répétition, on se rapproche des séries de peintures qui représentaient le même sujet dans différents tableaux, différentes compositions, présentant de légères variations.

Représentations picturales de la tauromachie

Si l’on s’intéresse rapidement à l’héritage pictural de la représentation de la corrida, on remarque que deux tendances se dégagent des tableaux espagnols : soit le point de vue choisi par le peintre est lointain et laisse voir, comme dans un plan de grand ensemble, tout le décor et l’action, avec en même temps le taureau, le toréro, l’arène, le public et le ciel comme dans L’arène divisée de Velasquez. Ici, le peintre espagnol met moins en exergue le combat qui oppose l’homme à l’animal qu’il ne représente le spectacle en tant que spectacle. En donnant une perspective ronde, donnant un effet plongeant et enveloppant à son tableau avec cette arène remplie, colorée, aux ornements prestigieux, au centre de laquelle se dessinent les silhouettes des toreros. Le ciel occupe par ailleurs une place très importante dans le tableau, ce qui lui confère de la clarté, avec un sable presque blanc et une grande aération.

Soit le tableau se veut plus minimaliste, épuré, et alors le peintre coupe la perspective, ou coupe tout simplement le décor avec un arrière-plan uni comme le fameux Toréro mort de Manet (1860) qui gît sur un sol gris.

L’une des compositions picturales que je trouve la plus proche du film de Serra est l’huile sur carton de Henri Toulouse-Lautrec. Une composition très moderne, où le sol de l’arène est colorée par la réserve du carton et où le crâne squelettique du taureau fait face à celui du torero. Tous deux sont morts, une flaque de sang les séparent. L’arène est hors champ, hors cadre, le public aussi. Le peintre resserre l’attention sur ce duel mortel entre l’Homme et l’animal, figurant la corrida par une image de mort.

Les séquences de corrida dans le film me semblent assez proches de la composition de cette œuvre, dans le sens où l’attention de Serra se porte clairement sur ce face-à-face funeste entre l’Homme et le taureau, entre l’Homme et l’animal. Les pauvres taureaux que l’on voit souffrir, agoniser et mourir dans ce spectacle de mort qu’est la corrida, chacun se concluant sur la mise à mort du taureau suivi de son transport hors de l’arène, traîné au sol, laissant derrière lui une trace de sang. Le cinéaste catalan fait le choix de ne pas cacher ces moments, c’est pourquoi le film donne l’impression de montrer la mort au travail, la mort du taureau en l’occurrence.

En filmant la corrida alors qu’elle est au crépuscule de son existence, Serra a donc mis l’emphase sur une esthétique picturale et cherché à retranscrire la tension vitale et mortelle de la corrida par cette esthétique, par ce rythme, par ces répétitions. Ou comme il le dit lui-même dans le dossier de presse du film :

« La corrida vit en effet une sorte de crépuscule. Elle a été interdite en Catalogne, mais aussi au Mexique. Mon film n’ignore évidemment pas ce contexte, mais je ne fais pas du cinéma pour prendre parti. Je filme une arène, des coutumes qui existent sans moi, depuis longtemps, et sur lesquelles je ne peux prétendre à aucun pouvoir. J’ai voulu que Tardes de Soledad soit précis, et cela permet sans doute à ceux qui la défendent comme à ceux qui la combattent d’y trouver des arguments en leur faveur. J’ai simplement tâché de rendre compte des différents éléments présents dans le corrida. La violence, mais aussi le côté métaphysique ou spirituel ; l’aspect quotidien, ou ordinaire ; l’humour, voire l’ironie, le ridicule. Comme tous mes films, je pense que celui-ci est trop formaliste, trop profondément cinématographique pour se prêter à la polémique. C’est un film qui donne de l’espace pour réfléchir. J’ai veillé à ce que chaque élément se répète, sans véritable progression dramatique, la construction obéit plutôt à un cycle. A la fin, Roca Rey salue. Il s’apprête à quitter l’arène après une corrida qui n’a pas été extraordinaire. Il sort par une porte, demain il entrera par une autre. Le rituel reprendra bientôt. Circularité de l’arène, comme celle, éternelle, de la vie et de la mort. »

D’une discipline à une autre : représentation du football au cinéma

Afin de prolonger la question du portrait de l’arène, j’aimerais confronter le film de Serra avec un film particulier sur le football. Le cinéma n’a que rarement filmé le football, et ce malgré qu’il soit omniprésent à la télévision et dans l’audiovisuel. On peut néanmoins citer de très bons films documentaires qui répondent à des codes classiques (notamment en termes de structures) comme la série documentaire Sunderland Til’ I Die qui suit le club anglais durant plusieurs saisons ou encore le film documentaire Goal Dreams de Jeffrey Saunders et Maya Sanbar qui suit les difficultés matérielles de la mise en place d’une équipe de la sélection nationale palestinienne. Le film documente par exemple la difficulté d’assembler une équipe complète, la difficulté pour des joueurs vivant à Gaza de traverser les barrages pour se rendre aux entraînements et l’impossibilité de s’organiser comme n’importe quelle autre équipe, dénonçant ainsi l’occupation de l’État israélien. Le football est dans les deux cas omniprésent mais secondaire dans l’esthétique et la structure scénaristique des documentaires, les coulisses prenant le pas sur les matchs.

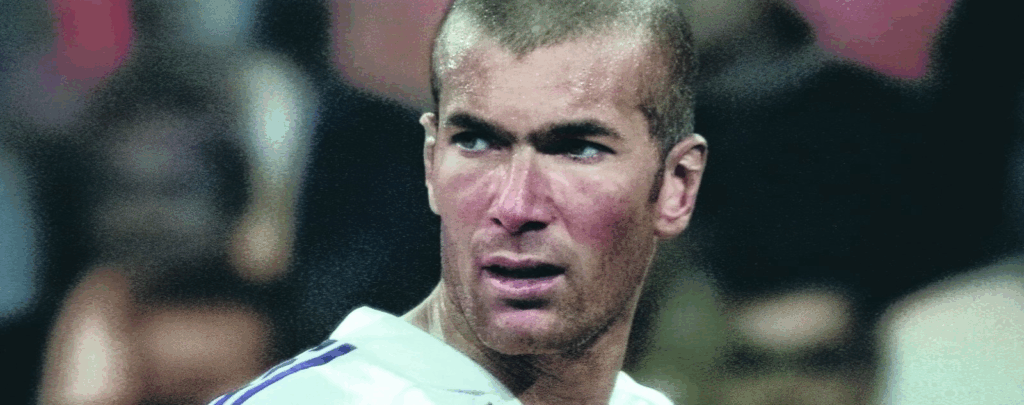

Or un film est sorti en 2006, une tentative expérimentale de Douglas Gordon et Philippe Parreno, qui ont mis en place un dispositif de captation particulier lors d’un match opposant le Real Madrid à Villareal le 23 avril 2005. 17 caméras suivent la légende du football français Zinédine Zidane et uniquement lui durant ce match. Ni d’avant-match, ni d’après-match, le film propose de vivre le match de Zidane en ne l’observant que lui, ses gestes, ses mouvements, son regard.

Ce film est Zidane : un portrait du 21e siècle. Un titre qui arrange bien mon analyse puisqu’en effet il s’agit ici aussi d’un portrait documentaire. Tout comme Serra centre son film sur Roca Rey, Gordon et Parreno centrent le leur sur Zidane. Ils décident de le filmer en action, donnant à voir en même temps un portrait du sportif et un portrait du sport. Le vert de la pelouse remplace le jaune du sable et le stade du Santiago Bernabéu remplace les différentes arènes que parcourt Roca Rey. Mais qu’en est-il du reste ?

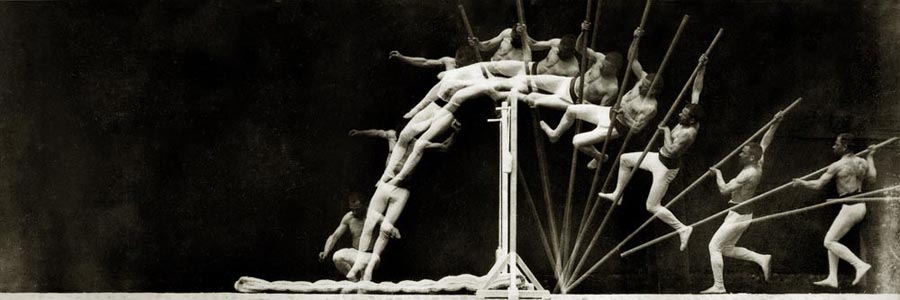

La comparaison des deux films met en évidence la façon dont la captation du rythme corporel et la répétition des gestes révèlent l’essence d’une discipline. Je parle de picturalité depuis le début de cet article mais on est ici autant dans une peinture corporelle que dans les recherches scientifiques d’Etienne Jules-Marey et de son chronophotographe. La répétition des va-et-vient incessants du taureau sont remplacés par les appels de balle et les courses de Zidane, qui suit le mouvement du jeu. Le même instant prégnant a été choisi, avec une même logique de captation : l’homme seul dans l’arène. L’altérité que rencontre Zidane n’est pas la même que Roca Rey, bien qu’il finisse lui aussi avec une certaine tension par rencontrer un autre corps, en l’espèce du corps de son adversaire Quique Alvarez, ce qui leur vaut un carton rouge à tous les deux en toute fin de rencontre. Même s’il ne s’agit pas de tension vitale, mortelle, la tension est bien présente sur le visage et le corps du sportif français.

La principale différence dans la captation est le rythme des mouvements des corps. En effet, Tardes de Soledad joue beaucoup sur les mouvements arrêtés, lents, de la corrida. La tension naît de cette lenteur, de l’attente d’un mouvement qui en déclenche un autre. Dans Zidane, portrait du 21e siècle, lorsque Zidane touche le ballon, son corps et celui des corps qui l’entourent se lancent dans des mouvements moins amples mais beaucoup plus rapides, à tel point que la caméra a souvent du mal à suivre. Et c’est sûrement comme cela qu’il faudrait capter le football en action au cinéma : en captant son rythme, on pourrait capter au plus près son essence. Cette absence sinon d’intérêt, du moins de curiosité des cinéastes à capter le mouvement footballistique m’a toujours étonné, et voilà une proposition qui tend à combler cette absence, le temps d’un Real Madrid-Villarreal, avec la figure de Zidane.

Le montage sonore est cependant beaucoup plus riche chez Serra, où le son est capté sur place, Roca Rey et ses assistants sont équipés de micro-cravates, là où les réalisateurs du film sur Zidane ont décidé d’alimenter la nappe sonore de bruits de foule ajoutés en post production et de musiques de fosses afin de créer un semblant de rythme artificiel qui fonctionne très mal. L’immersion sonore comblée à la distance des caméras et leur frontalité dans Tardes de Soledad jouant sur une certaine dialectique entre une fascination pour Roca Rey et une prise de recul vis-à-vis de ce spectacle mortifère accompagnait parfaitement la dimension solitaire que Serra voulait donner au film rien qu’avec son titre. Or, bien qu’on retrouve visuellement la présence d’un dispositif similaire, avec cette heure et demi de match où l’on ne voit distinctement que le visage de Zidane, devant un stade rempli dont on ne distingue qu’une foule abstraite, le montage sonore et ses musiques orchestrales sabotent cette expérience par un mise en scène sonore artificiellement dramatique.

Portrait documentaire et picturalité : étude des corps

Cette comparaison entre Tardes de Soledad et Zidane, portrait du 21e siècle permet de penser le portrait cinématographique d’une figure non seulement comme figure mais comme un corps inscrit dans une arène, un stade et un rythme bien particulier. Là où Gordon et Parreno se laissent aller à une héroïsation à outrance, avec une sur-dramatisation sonore, Serra parvient à ne pas se laisser engloutir par son sujet et à composer une observation distanciée et ambigüe sur Roca Rey. Mais les deux films se rejoignent sur le geste pictural : ils travaillent la figure de la répétition comme on répète une touche sur une toile, jusqu’à ce qu’une tension surgisse. Ils construisent un arrière-plan particulier dont se détachera le corps central et celui de son opposition dans l’arène. Les barrières rouges / le public abstrait, le sable jaune / la pelouse verte, le corps de Roca Rey / celui de Zidane.

De ces études corporelles ressort une même tension solitaire, une même peur. Peur de la mort ? Peut-être. En tout cas une émotion profondément humaine dont la représentation trouve ses racines bien plus loin que dans l’histoire du cinéma lui-même. La question des rapports entre cinéma et peinture est souvent posée dans le cadre du cinéma de fiction classique, mais l’héritage pictural du cinéma documentaire mériterait lui aussi, une étude approfondie. Si je suis remonté à Marey et ses expérimentations photographiques pour capturer mécaniquement le mouvement du corps, Eisenstein revient bien plus loin jusqu’au 17e siècle dans Cinématisme lorsqu’il analyse les tableaux du Greco en y trouvant des traces pré-cinématographiques de représentations du mouvement des corps et du pré-montage. Godard disait par ailleurs qu’avec Manet commence la peinture moderne, c’est-à-dire le cinématographe. Qu’en est-il alors du portrait cinématographique, autrement dit du portrait d’un corps en mouvement ?

- Aumont Jacques, L’œil interminable [1989], Bayeux, Editions de la Différence, 2007. p238