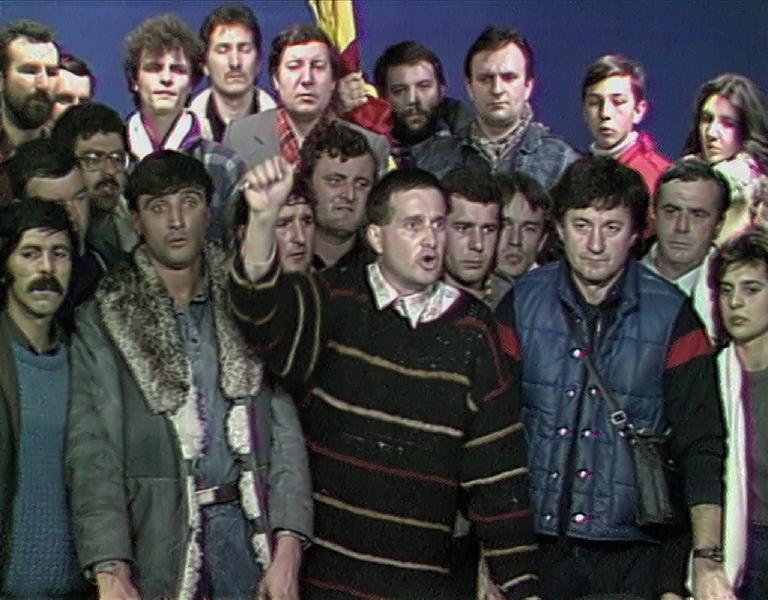

La révolution roumaine de décembre 1989 aboutit à la fin du régime de Ceaușescu. Elle est considérée comme inédite car elle fut la première révolution à avoir été filmée à travers des archives officielles ou amatrices. Tout au long des événements, la caméra filme ses personnages principaux, ses intrigues, ses rebondissements et son dénouement. Elle semble être un personnage à part. Les images dissimulent ou témoignent indirectement, malgré elles, des zones d’ombre de cette révolution qui fit plus de mille morts : fausses accusations d’un génocide reprises par les médias occidentaux, reprise en main du processus révolutionnaire populaire par une partie de la Nomenklatura, procès de Ceaușescu bâclé pour occulter les culpabilités d’un régime conspué qui ne profitait pas seulement à son dirigeant.

L’émancipation de l’image du régime de Ceaușescu est donc dès le début entachée d’un soupçon de mensonge et d’inanité à l’image du régime politique qui suivra durant les années 1990. Ce double constat est une source d’inspiration majeure pour le cinéma roumain lors des années suivantes, voire jusqu’à aujourd’hui.

L’émancipation faussée de l’image en 1989

Pour revenir sur cette incapacité du spectateur à percevoir la réalité qui découle de l’image, le philosophe Paul Virilo sur la révolution roumaine écrit que celle de décembre 1989 montrerait : « de manière exceptionnelle, ce qu’était une télévision déprogrammée, même si cette déprogrammation cachait des mises en scène secrètes, discrètes, furtives. »

Le futurisme de l’instant, 2009

Cette vision de la révolution roumaine est explicite dans Vidéogrammes d’une révolution (1992) de Harun Farocki et Andrei Ujica. Ils racontent dans ce documentaire cette révolution en sélectionnant des bribes des 125 heures de séquences officielles et amatrices tournées entre les 21 et 25 décembre 1989. À Bucarest, la caméra est encore aux mains du régime communiste. Elle retransmet les souhaits du pouvoir à la télévision. Durant la grande manifestation du 21 décembre 1989 de soutien au régime de Ceaușescu, à Bucarest, ce dernier est le démiurge face à la foule passive et obéissante. Tout se déroule comme prévu grâce à ce que Farocki appelle des « images opérationnelles » : des images qui sont inscrites dans le cadre d’une opération. Mais l’opération est rapidement perturbée par un mouvement de foule qui rend impossible la poursuite du discours de Ceaușescu.

Lors des perturbations de la manifestation, la caméra du pouvoir est dépassée, regardant dans le ciel avant d’être coupée. Dans le film de Farocki et Ujica, le montage passe alors aux caméras amatrices à l’image d’un Bucarestois qui filme la télévision diffusant malgré elle le soulèvement avant de filmer lui-même la place révolutionnaire, comme pour vérifier, ébahi si les images sont véridiques. Pourtant, dans la suite du documentaire, cette liesse face à une image émancipée d’un pouvoir omnipotent est vite canalisée. Dans les heures qui suivent l’évasion de Ceaușescu et sa femme de Bucarest, le Studio 4 de la télévision nationale est alors pris par les manifestants. Comme l’écrit l’historienne Marie Manent : « les prises de vue télévisuelles sont autant de prises de pouvoir ». Rapidement, le nouveau pouvoir s’active en coulisse. De nouvelles images officielles sont produites comme celle du ministre forcé de répéter sa démission pour qu’elle soit enregistrée par la caméra tandis qu’il diffuse des combats dans Bucarest.

Cette prise des studios de la télévision nationale permet la diffusion du procès expéditif de Nicolae et Elena Ceaușescu, menant dans la foulée à leur exécution. Dans une scène du documentaire, Farocki et Ujica dévoilent les caméramans du monde entier filmant la seule télévision du studio national retransmettant le procès. Au champ officiel du régime, répond le contre-champ médiatique international, sans aucun recul sur les tenants et aboutissants des événements. En reprenant les propos de Paul Virilio, la Révolution roumaine de 1989 apparaît comme emblématique de « l’instant réel » qui l’oppose à « l’espace réel ». Les événements sont vécus grâce à « la lumière électro-optique qui nous permet d’être là sans y être, de se rassembler à distance ». Cela « remet en cause l’instant présent, l’instant qui fait que nous sommes présents à un événement ». Plus besoin d’être dans l’espace réel pour que les citoyens roumains se sentent liés à la révolution et à l’exécution du régime communiste. Ils en sont néanmoins dépossédés dans la narration des événements et réduits in fine à un rôle de spectateurs comme en témoigne l’épilogue de la soirée : « Chers spectateurs, ainsi se termine notre programme » déclare le présentateur roumain le soir de l’assassinat des époux du couple Ceaușescu avant de déclarer « Reprise des émissions demain à onze heures. »

L’inanité de la révolution

Ion Iliescu, apparatchik du régime déchu dans les années 70 est l’homme fort de la révolution en décembre 1989. Il rallie avec d’autres membres de l’ancien Parti communiste roumain une partie de la nomenklatura roumaine. Il est ainsi élu président du nouveau régime en 1990 avec 85% des voix. Le nouveau président est à la recherche d’une stabilité socio-politique. Il veut rassurer la base sociale de l’ancien Parti communiste et limiter le procès du régime communiste, tandis que le FSN, parti communiste roumain réformé sous un autre nom gagne les élections. Pour une partie de la société roumaine, la révolution n’est pas accomplie jusqu’au bout. Cette jeunesse rêve d’une accélération de la transition démocratique. Or, ses inquiétudes sont vite détournées par le nouveau parti au pouvoir. Ce dernier utilise les mineurs à qui on évoque un complot de l’étranger pour réprimer les contestations des jeunes roumains dans la capitale au motif d’une menace de chute du régime. Cet événement prend le nom des Minériades.

En réaction à cette impression d’inanité de la révolution de décembre 1989, différents films roumains semblent alors reprendre le célèbre adage de Tancrède dans Le Guépard « Pour que tout change, il faut que rien ne change ». Dans Les escargots du sénateur (1995) de Mircea Daneliuc, on suit, dans la campagne roumaine, un sénateur de Bucarest, ponte éminent du nouveau régime, chargé de promouvoir des éoliennes, qui en profite pour donner une réception dans un hôtel de luxe pour les membres de la télévision franco-suisse venus en Roumanie pour faire un reportage. Il demande aux habitants de cueillir des escargots pour le dîner. Mais, lors de la récolte, des affrontements inter-ethniques ont lieu, qui dégénèrent de façon mortelle durant la réception. Comme dans La Règle du Jeu de Renoir, ce film passe de la comédie insouciante dans un cadre champêtre, au tragique avec massacre inter-ethnique qui fait écho à des événements réels ayant eu lieu en 1990 dans la ville Târgu Mureș.

Les Escargots du sénateur, Mircea Daneliuc, 1995

Les Escargots du sénateur, Mircea Daneliuc, 1995

Dans Les escargots du sénateur, la règle du jeu, c’est de maintenir les illusions du haut vers le bas. Dans ces illusions, on a le simulacre de l’occidentalisation de la Roumanie dont le sénateur, habillé en pull Mercedes se fait le chantre en évoquant le FMI, la démocratie et l’investissement. Mais derrière ces illusions, la situation locale reste empêtrée dans les pratiques du passé. Le spectre du régime de Ceaușescu gravite autour du village avec le clientélisme et la docilité envers le sénateur, le faste de l’élite symbolisé par la réception, les discours politiques volontaristes déconnectés de la pauvreté et des violences intra-communautaires. « Vous vous croyez tous des Ceaușescu » déclare l’institutrice au sénateur. Ce même sénateur se méfie de l’image télévisuelle rapportée par les journalistes franco-suisses qui pourraient ternir la réputation internationale de la Roumanie : « Ils manipulent. Ils changent ce qu’on dit ». Il cherche enfin à empêcher les journalistes de filmer les affrontements locaux, qu’il veut placer comme secrets d’État.

Sorti l’année suivante, en 1996, Trop tard de Lucian Pintilie évoque toujours cette difficile vérité à saisir dans la société roumaine et les désillusions de sa révolution. Dans ce film noir, un procureur roumain est chargé d’enquêter sur une série de meurtres commis dans des mines de charbon de la vallée du Jiu. La Vallée du Jiu n’est pas prise au hasard par Pintilie pour en faire un simple film policier. C’est dans ce territoire que le pouvoir puisa en 1990 et même plus tard, une bonne partie de ses bras armés, pour aller réprimer les contestations à Bucarest, les tristement célèbres Minériades. Or, quelques années après, Pintilie y montre un territoire en voie de délabrement économique et social, toujours dirigé de façon très verticale par une élite qui ne change pas. Cette élite est cette fois symbolisée par les directeurs de l’usine partagés entre les anciens réflexes de l’ère Ceaușescu et les tentations capitalistes de reconversion en hommes d’affaires.

Avec cette histoire de crimes irrésolus, Pintilie dépeint l’état toujours précaire de la société roumaine et ses responsables : l’ancienne nomenklatura, toujours à la tête du pays, contrôle des pans entiers de la société avec tous les passe-droits que cela lui accorde. Dans l’intrigue complexe, l’intégrité du procureur (pouvant rappeler celui de Z de Costa Gavras) qui cherche par tous les moyens à trouver la vérité des crimes, est un anti-modèle à la corruption du système. N’est-ce pas sa compagne qui lui déclare « Ils t’en veulent de leur tendre un miroir » tandis qu’un ancien officier de la Securitate encore en poste lui déclare « Vous savez ce qu’a dit Sartre? “La vérité est toujours du côté des vainqueurs.”». Pintilie déclarait à propos de son film à sa sortie : « Et que se passe-t-il quand, après l’euphorie collective provoquée par la suspension apparemment définitive des catastrophes, très vite, un autre enfer se reconstitue, à partir des débris de l’enfer précédent ? »

Le réquisitoire contre le pouvoir roumain se retrouve également dans le dispositif narratif. Dans sa recherche de vérité, le procureur est induit en erreur par les archives télévisuelles qui l’envoient sur des mauvaises pistes individuelles. La sombre vérité des meurtres renvoie à une parabole de l’aliénation issue directement du système politique roumain. Dans une discussion finale avec le directeur de l’usine à propos de l’assassin, le procureur lui assène sa vérité : « C’est le produit parfait de ce système infernal. Le prototype. La matrice… Ce que produit votre industrie. Une réserve naturelle d’orangs-outans».

Quelle commémoration ?

Durant les années 2000, la société roumaine évolue et s’intègre progressivement dans le bloc occidental. Pourtant, elle continue à conserver des aspects socio-politiques hérités de la période communiste, comme la corruption. De nouveaux réalisateurs vont évoquer la persistance de ces mentalités en s’interrogeant sur les flous des événements de 1989 comme cause directe de cette trajectoire nationale.

12H08 à l’est de Bucarest réalisé par Corneliu Porumboiu évoque dans la ville de Vaslui la commémoration de la révolution de 1989, 16 ans après les événements, avec une émission de télévision locale. Avec ce film, Porumboiu se refuse à commémorer l’événement sous forme d’une « reconstitution » qui pourrait aboutir au piège de la « reconstruction » – comme l’évoque Marc Ferro dans son ouvrage Cinéma et Histoire sur Le Cuirassé Potemkine (1925) – servant in fine à la légitimation des institutions en place, ce qu’il appelle le paradoxe Potemkine : « Comment est-il possible que ce film, mieux que toute œuvre historique, érudite ou critique, réussit à évoquer admirablement une situation révolutionnaire, alors que la plupart des informations qui y figurent ont été purement et simplement inventées par Eisenstein? » (Marc Ferro)

Seize ans après les événements révolutionnaires en Roumanie, la lumière n’est toujours pas totalement faite sur les événements. Porumboiu, plutôt que reconstituer de facto les événements de Bucarest, préfère dévoiler les ambiguïtés de la révolution par la commémoration à la télévision, qui avait imposé aux roumains le narratif officiel de la révolution à Bucarest. Il prend donc pour lieu de son film la ville moyenne de Vaslui. Dans l’hiver de Vaslui, les longs plans fixes, souvent de face dans les appartements vieillots que ne renierait pas Chantal Akerman, accentuent l’idée d’un temps figé où les événements n’ont pas eu de prise. Lorsque le professeur d’histoire demande à ses élèves de choisir un sujet de rattrapage, ils choisissent la révolution française sans évoquer celle de 1989.

Un animateur de télévision locale, après avoir été planté par ses invités se retrouve donc malgré lui entouré d’un grand-père et d’un prof d’histoire alcoolique pour évoquer dans son émission le souvenir des événements de 1989. Il organise le débat par rapport à la question suivante : « Avant le départ de Ceaușescu en hélicoptère de Bucarest le 22 décembre, leur ville a-t-elle réellement participé à la révolution ? ».

Au cours du débat qui vire rapidement au fiasco, plusieurs versions se confrontent. Il y a tout d’abord le récit héroïque du professeur prétendant avoir pris la place centrale de la ville puis attaqué le bâtiment du comité central communiste avant d’être rejoint en masse par la population locale. Pourtant, au cours de l’émission, cette vision des événements locaux est critiquée par différents témoins qui évoquent une vision attentiste avec une place déserte avant l’annonce officielle de la fuite de Ceaușescu.

Le grand-père rejoint cette vision, se rappelant avoir été plus préoccupé le 22 décembre par ses disputes avec sa femme et sa joie lors du discours de Ceaușescu qui évoquait une augmentation salariale qui lui aurait permis de lui payer des vacances. Au-delà de ces différentes versions, le débat permet de saisir un symbole de la permanence entre les deux régimes politiques d’avant et après la révolution lorsqu’un témoin, ancien officier de la Securitate sous le régime communiste appelle l’émission en direct pour réprimander le professeur. Il rappelle qu’il est aujourd’hui un chef d’entreprise prospère avec plusieurs usines et plus d’une centaine d’employés. Par son incapacité à trouver un récit univoque, la farce politique de Porumboiu rappelle à minima une vérité socio-politique. Élément commun aux films évoqués précédemment : en filmant le flou historique de 1989 et ses suites, le cinéma roumain a pu y capturer des brins de vérité.