“After his death in prison, I saw a picture of his body in a magazine. He had been on hunger strike and was wasted to the bones. It was hard to believe that this body could have been alive only a short time before ; his death seemed to lie far in the past, and some special circumstance must have protected the body from decay”1 (« Après sa mort en prison, j’ai vu une photographie de son corps dans un magazine. Il avait été en grève de la faim et était épuisé jusqu’aux os. Il semblait difficile de croire que ce corps pouvait être en vie il y a tout juste un instant ; sa mort semblait avoir eu lieu dans le passé, une circonstance spéciale devait avoir protégé son corps du dépérissement ») : en 1996, dans l’hebdomadaire Jungle World, Harun Farocki revenait sur la mort de Holger Meins, ami, camarade cinéaste et militant communiste de la première génération de la FAR (Fraction Armée Rouge, groupe armé allemand, acteur majeur de l’action directe des années 60 et 70). Farocki n’était pas un militant de la FAR, mais il l’avait connu et côtoyé dans sa lutte contre la guerre du Vietnam. Le cinéaste en partageait les convictions et les méthodes. Son action directe n’explosa aucun commandement militaire mais en exposa tous les fonctionnements au sein d’un cinéma collectif d’agit-prop. En 1969, Le Feu inextinguible (Nicht löschbares Feuer), sur l’usage et la fabrication du napalm, est réalisé par Farocki et son chef-opérateur Gerd Conradt qui lui-même faisait courir Holger Meins drapeau rouge à la main dans Farbtest Rote Fahne.

Conradt, Meins, Farocki, tous trois ont été étudiants de la première promotion de l’Académie allemande du film et de la télévision. Meins est mort affamé en 1974, comme Baader, Ensslin et Raspe, les autres membres de la première génération de la FAR. Le 21 novembre, Der Stern publie en double-page une photographie du corps de Meins. Farocki, trente ans plus tard, écrit ce que cela signifie de voir la mort et le défunt à la lumière d’un magazine, dans la distance médiatique de la masse et l’horreur carcérale de l’enfermement. Son texte s’intitule « Staking One’s Life : Images of Holger Meins ». Sans doute, tout ce qui intéresse Farocki ce sont des images, non pas vidées, ni de leurs personnes ni de leur humanité, mais remplies de perceptions de la distance entre les êtres et les représentations. « To stake », c’est miser, risquer, comme « a stake » désigne le pieu ou le poteau où l’on place les punis à brûler. Qui de Meins ou des médias, donnant les photographies du martyr en ultime hérésie, ont mis sa vie à brûler ?

Farocki ne se rapproche jamais de cet incendie, tout au plus expose-t-il la position de stalker ou de voyeur qu’imposent les regards dictés par le sensationnalisme de la démocratie allemande. S’il conçoit la vie de Meins, c’est comme une totalité dont lui-même a été privé et qui demeure inaccessible. Quelques souvenirs restent, ceux d’une façade se fissurant par instants. Farocki conclut : “Holger Meins and I never spoke with one another about love. Could it be that he had a deep love of film and had been disappointed ? Or, if he could not cope with the claims made by such a love, how could I ? These are the fantasies of someone who felt abandoned. But what should have been and should be understood is that he wanted to dissolve all attachments– he wanted to stake his life”2 (« Holger Meins et moi ne parlions jamais d’amour. Se pouvait-il qu’il avait un profond amour du cinéma et avait été déçu ? Ou, s’il ne pouvait faire face aux prétentions d’un tel amour, comment le pouvais-je ? Ce sont les fantaisies de quelqu’un qui se sentait abandonné. Mais ce qui aurait dû avoir lieu et être compris c’est qu’il voulait dissoudre tous attachements – il voulait risquer sa vie »). Il garde constamment cette distance pudique ; il ne s’agit pas de la pudeur bourgeoise, celle qui commande de conserver une distance, mais d’une pudeur qui cherche à exprimer une vertu attribuée et une proximité dans cette vertue, à l’opposé des images de son assassinat qui le transforment au mieux en impie au pire en gibier.

Dans sa qualité littéraire, on conçoit le négatif de tout ce qu’on a voulu retirer à Farocki, cinéaste : la sensibilité, les affects lui sont complètement niés comme pour enfermer ses constats dans l’espace restreint d’une muséification raisonnable et raisonnée de la force politique. Pour Farocki, peut-être faudrait-il repartir de cela, du sensible et de son expression, de comment elle naît, de comment elle subsiste au sein d’un système qui vise autant à sa négation et totalise toutes représentations. Étudier le cinéma de Farocki ne correspond pas à écrire des essais qui pourraient paraître plus intellectuels que ceux de son auteur, pas plus que Farocki ne réalise lui-même ce qu’on appelle sur les plateformes d’aujourd’hui des « video essays ». L’œuvre de Farocki se réalise aux confluences d’un cinéma qu’on pourrait dire d’universitaire et d’une philosophie d’esthète. Le cinéaste se sert de la part la plus romantique de la philosophie au sens large, celle qui comprend que la sensibilité esthétique de l’art exprime une même nature du sublime, tout en devinant qu’on ne saurait la saisir. Mais il opère aussi du cinéma le plus analytique, celui qui connaît les liens entre l’expression et l’arraisonnement des choses, celui qui suggère qu’on ne saurait filmer quelque chose de vrai sans retourner à son rapport social le déterminant. Entre les deux, entre l’idéalisme allemand et la pensée marxiste, la croyance esthétique et la connaissance sociale, il y a la philosophie du montage creusée par le mystique Walter Benjamin, figure annexe de l’Ecole de Francfort dont les étudiants allemands soixante-huitards s’inspirent. Pourquoi parle-t-on de croyance, alors que Benjamin comme Farocki ne s’attachent qu’à recontextualiser des images, photographies, architectures, métaphores et toutes fantasmagories dans leurs systèmes de productions ?

Jean-Gabriel Périot a réalisé en 2015 un documentaire retraçant les chemins croisés de la FAR et des cinéastes étudiants des années 60 (Une jeunesse allemande). À une projection en juin dernier au Saint-André-des-Arts à Paris, il n’oppose pas Farocki à son matériel mais le met consciencieusement à distance, lui et une certaine « croyance en l’image ». Il le met à distance, comme pour disjoindre son geste documentaire. Montrer des images, est-ce de nos jours répudier toute croyance en elles ? L’exposition peut-elle réellement devenir iconoclaste ? Quelque part, Farocki semblerait alors avoir perpétué esthétiquement la démarche datée de FAR, celle du militantisme de l’exposition, de l’action s’évidant de son pragmatisme (détruire les bases du pouvoir occidental) vers une esthétique totale (exposer une pleine présence par la mise-en-scène, d’évasions, de spectacles de destructions). Le documentaire de Périot signerait dès lors la fin d’une ère politique, celle du plomb, et marquerait dans la victoire des démocraties occidentales la désillusion des utopies des images. Ces démocraties ont instauré avec leurs rêves industriels la promesse de la liberté médiatique dans la concurrence, et donc d’une liberté du regard : à chaque individu son spectacle, à la masse une infinité de divertissements. Cela, Farocki comme les philosophes proches de l’École de Francfort (Adorno, Kracauer) se sont efforcés à le démontrer. Depuis, les progrès technologiques ont conduit à travers les outils du numérique à faire de cette liberté médiatique une représentation annexe entière du réel. Toutes choses sembleraient pleinement se dédoubler au sein d’une virtualité parallèle, utopie d’une connexion sociale totale. Cela aussi, Farocki l’a démontré, de Prison Images à la série des Serious Games. Au contraire de la représentation, il a montré comment les images de ces systèmes étaient des outils pleinement reliés à la réalité sociale du capitalisme, comment à ce titre elles faisaient langage à mettre en doute. Exposer la place sociale des images, est-ce là une rupture totale de la croyance, comme le geste fondamental de Benjamin affranchissant les représentations de toute aura ? Avec le langage vient un certain doute, une confrontation d’illusions, mais aussi une formulation toute aussi imagée, métaphorique, capable de retirer des images ce qu’elles ont d’à proprement parler prophétique. Représentations, outils, ordinateurs, machines, tables de montages et interfaces coupent à leurs jonctions des flux qui nous tracent la voie ; dans un autre texte Farocki appelle la réalité à commencer : la réalité, c’est-à-dire les forces sociales existantes occultées par le système politique. En maintenant ce geste de découpage, il ne s’agit de rien de plus que de ressortir les pratiques des images. Il n’y a rien d’utopiste à vouloir montrer ces images, à croire aux sillons des gestes poussant dans leurs spectres. Il n’y a rien d’utopiste à vouloir s’immerger dans ces structures de sens, à concevoir ce qu’elles ont de plus terrible et simultanément ce qu’elles contiennent comme fragments de beauté et d’espoir.

Pour comprendre Farocki, et réinvestir son œuvre au rythme de la nouvelle virtualité qui n’a plus beaucoup de son ancienne apparence utopique, ce sont ces fragments et ces structures qu’il faut envisager, avec peut-être plus de crainte et de critique qu’il n’y pesait encore dans l’œuvre, avec une nouvelle distance temporelle et spatiale.

L’héritage de la FAR

Quels sont les exercices des étudiants de l’Académie allemande du film et de la télévision ? Dans le test de couleur de Conradt, les élèves remuent le drapeau rouge jusqu’au balcon de la mairie de Berlin-Ouest. Meins et Farocki réalisent d’autres sections affiliées. Dans d’autres films, ils annoncent des manifestations. Dans un autre, Wie baue ich einen Molotow-Cocktail ?, la pédagogie cinématographique devient la simulation théorique d’une arme concrète. Au milieu des années 60, il est curieux que l’adjectif de « direct » se soit démultiplié pour qualifier simultanément les actions politiques d’autodétermination, la formation de luttes trouvant dans la violence une expiation concrète de volontés aliénées, et un cinéma politisé cherchant à embrasser le réel, aux confluences du documentaire québécois et du cinéma-vérité français. Le « direct » pousse des entrailles de deux désillusions : on ne croît plus à la représentation, ni institutionnelle (la délégation des volontés politiques individuelles aux instances supérieures des gouvernements et des partis), ni esthétique (la vérité d’usine vendue par Hollywood et ses dérivés cinématographiques industriels). Ses germes ne s’opposent pas, peut-être même qu’elles ne connaissent aucune graduation. Le « direct » du terroriste n’est pas contraire au « direct » du cinéaste, ou s’il répond à une faille des images, ce n’est que pour déplacer sa croyance. Si l’image n’y peut rien (au réel), alors il faudrait déplacer l’image et la réaliser au sein même du réel, ne plus filmer des révolutions, mais les faire. De là, des actions, des groupements, la phrase de Farocki qui voit dans les films de Godard autant de bases d’aviation prêtes à déployer les idéologies. De là, une autre question : « Comment parvient-on à parler sans commander, à montrer sans aveugler ? »3.

Farocki n’est pas différent de la FAR. Avant même Le Feu inextinguible, ses premiers courts-métrages adoptent le style de l’agit-prop et la volonté du direct. En 1966, Zwei Wege est diffusé par la SFB (“Sender Freies Berlin”), station de télévision de Berlin-Ouest. Le film part d’une icône, une allégorie religieuse, pour dynamiter son discours. L’image est découpée, comme le seront les futures opérations du numérique, mais le procédé est radicalement différent, dans la mesure où son régime n’est pas relié à une quelconque production intelligible. À l’inverse, le geste est alors radicalement iconoclaste, ou il sert avant-tout une provocation militante : le réel implose. Deux ans plus tard, la dérision du montage se montre d’autant plus évidente dans White Christmas. Les images de bombardements au Vietnam, sans doute filmées par les forces américaines elles-mêmes, mais encore une fois ce n’est pas encore le propos, sont juxtaposées à celles des célébrations occidentales de Noël au son du standard de Bing Crosby. En conclusion, les jungles qui n’ont pas été victimes du napalm laissent surgir des soldats Viêt-Minhs : « Levez-vous ! ».

L’invective révolutionnaire marie le tract au carton cinématographique ; le film devrait se distribuer sur les toiles comme des feuillets, se répandre dans les consciences à la main. Il s’oppose directement à l’impérialisme et souhaite constituer des images révolutionnaires, les déplacer dans le réel. Les tracts traitent les images comme des bombes ou comme la voie d’une résistance. Plus tard, Farocki construira sa filmographie sur les images de bombes-caméras. Ici, il fait corps : il incarne une action directe dans une esthétique de plomb. Les images fusent et se heurtent aux barrières idéologiques. La figure de Farocki qui s’oppose à l’impérialisme occidental dans Le Feu inextinguible répond à celle de Bertolt Brecht joué par Peter Nestler (ou est-ce celle de Nestler lisant du Brecht) dans l’Introduction à la « Musique d’accompagnement pour une scène de film » d’Arnold Schoenberg : s’il y a un film estampillé Straub/Huillet qui reflète la mise en scène de la production chez Farocki, c’est celui-là, s’il y a un film politique pour préfigurer le militantisme cinématographique le plus ouvert, c’est celui-là. En 1973, le geste des deux cinéastes ressort les images de leurs corps, ou les ancre dans la terre : la résistance est un appel moral naturel (Huillet, sereine, qui énonce les vérités en caressant son chat, la forêt qui immerge la Visite au Louvre). Mais le corps de Farocki n’est alors pas que celui d’un individu qui souhaite faire bloc. Il se donne, se distribue et se brûle pour la révolution. Faire corps, risquer sa vie, consumer le fait naturel pour détruire toute idéologie préemptée : quelques secondes après s’être interrogé, « Comment vous montrer le napalm en action ? Et comment vous montrer les blessures causées par le napalm ? », quelques secondes plus tard, il saisit une cigarette hors du champ et se l’éteint sur l’avant-bras. Il garda la cicatrice de cette brûlure toute sa vie.

Quelques années plus tard, Meins mourrait en prison. De lui, Farocki a gardé une distance toute sa vie, peut-être parce qu’il était trop effrayé pour se donner entièrement au geste révolutionnaire. Pendant un temps, on pouvait bien dire qu’il souhaitait lui aussi attacher toutes les vieilles idéologies et toute sa personne et les brûler dans une flamme de révolte. Mais si l’action directe et le cinéma direct ont poursuivis les mêmes objets, Farocki, à l’encontre de ses films passés, a construit des échecs du direct une œuvre de réflexion de la pratique esthétique. Les toiles comme des feuillets, les tracts comme images faites à la main, elles traitent toutes représentations comme des bombes. La résistance communiste est-elle alors proprement directe ? De la FAR, aux premiers courts-métrages de Farocki, au contraire, on trouvera que l’image est toujours désespérément sacrée. Sa divination n’est plus la même, mais elle prend toujours place comme la dernière et première justification d’actions désespérément incertaines. Son fétichisme préfère le déplacement à la distance, c’est-à-dire le sacre d’une violence éruptive traitant la révolution comme spectacle. Les militants du direct croyaient que ces éruptions parlaient d’elles-mêmes, qu’elles comportaient en elles les germes de la révolution voire la révolution elle-même. Mais aucune révolution n’en a fleuri, tout au plus a-t-on gagné les couvertures ignobles des médias se nourrissant de ses enfants décharnés. De nos jours, alors que les contradictions politiques s’intensifient et que le plomb recouvre le ciel des milliardaires (ou de vulgaires fascistes), les groupuscules sont devenus solitaires, l’action directe semble retourner à ses racines anarchistes et les gestes individualisés de violences anticapitalistes sont immédiatement consommés par les images démultipliées des flux numériques mondiaux et de leurs décrépitudes sociales. Souvent, la violence ainsi vidée de sa finalité révolutionnaire perd toute signification. À la fin des années 70, et à partir des prochaines générations, la méthode de la FAR (braquage de banques, prises d’otages) ne sert plus que la libération de ses propres membres et la mise en avant de sa structure en elle-même : l’argent s’amasse sans objectif révolutionnaire ni diffusion de la conscience de la classe. Le 20 avril 1998, le groupe annonce sa dissolution. Il reconnaît sa position minoritaire. Pour comprendre l’échec de la FAR, encore faut-il comprendre l’échec du direct. Le direct se développe uniquement au milieu d’une croyance en la liberté du regard, qui elle-même n’est que le fruit de la croyance en la liberté médiatique, en la démocratie du choix et des individus : système parfait que celui dans lequel la vie impossible des aliénés est remplacée par les illusions infinies du libre-arbitre. Mais l’opprimé n’est plus libre de reconnaître la fin de son oppression lorsque celle-ci lui est inculquée comme abomination. Le militantisme d’un cinéma-vérité s’est glissé dans la neutralité du reportage. Alors qu’un génocide a lieu en Palestine, on ne peut plus pointer du doigt l’absence d’images.

La brûlure du Feu inextinguible n’est pas de la même violence. Infligée au corps, elle peut certes évoquer la naïveté de l’art qui croit engager avec son corps toutes vérités. Mais elle n’est pas fétichisée dans la mesure où elle n’existe que pour être relativisée face aux blessures infligées par le napalm des impérialistes. Si Farocki s’interroge sur comment montrer le napalm en action, il n’a jamais dit qu’il fallait le faire par métaphore, ni même qu’il fallait le faire tout court. Au contraire, il introduit ainsi que l’impossibilité de l’action en proscrit tout simplement la représentation. Farocki ne procède pas par métaphore ni par métonymie. Le feu, c’est déjà une lumière distante, loin de sa cause idéologique et encore plus de son déterminisme économique. Ce qui nous en parvient, la brûlure, n’existe que pour souligner cette distance. Cette brûlure, que conserve Farocki à son avant-bras, elle ne témoigne que de la distance subie par un occidental face aux crimes de l’Occident (asperger le feu et détruire en cherchant à posséder). Ainsi, si les débuts en direct de Farocki témoignent de l’agit-prop, il y cherche déjà avant-tout à rendre du sens de la violence, à en accaparer la représentation pour chercher à la clarifier plutôt qu’à l’obscurcir d’un fétiche, à rendre sens aux corps en les inscrivant dans des relations sociales pour les réaliser plutôt que les abstraire. En ce sens, se brûler l’avant-bras c’est par contraste se relier à une chaîne de violence sans l’idéaliser. Le Feu inextinguible met en scène entre le documentaire et l’action militante la fabrication du napalm en partant de cette distance première. Il s’agit d’exposer des flux, d’images et surtout de contrôle, en reliant l’industrie et la guerre comme faisant part d’un même flux de production économique. C’est la détermination de ce flux qui compte et qui comptera pour la suite de l’œuvre de Farocki. Chez lui, l’irruption, plutôt que de se complaire dans la destruction, donne vie au réel, appelle la réalité à commencer. Il reconstruira des flux, et en luttant contre leurs instances définies, luttera pour la conscience de classe. Mais pour qui ? À qui s’adresse sa voix, ses monologues monotones et poétiques ? Cette beauté nouvelle, du flux ou du discours révélateur, découle de la perte de tout folklore militant, mais aussi de la même illusion de liberté esthétique et démocratique. Parler à tout le monde, c’est peut-être parler à personne, ou à l’avatar que prennent ceux qui en ayant joué de cette liberté peuvent croire, un instant, qu’ils pourraient tout aussi bien être tout le monde. L’opprimé, lui, ne peut être son propre oppresseur jusqu’à preuve du contraire, ou bien jusqu’à ce qu’un événement transformateur ne puisse en affranchir toutes les conditions, et, au même titre, l’oppression.

Flux et trous

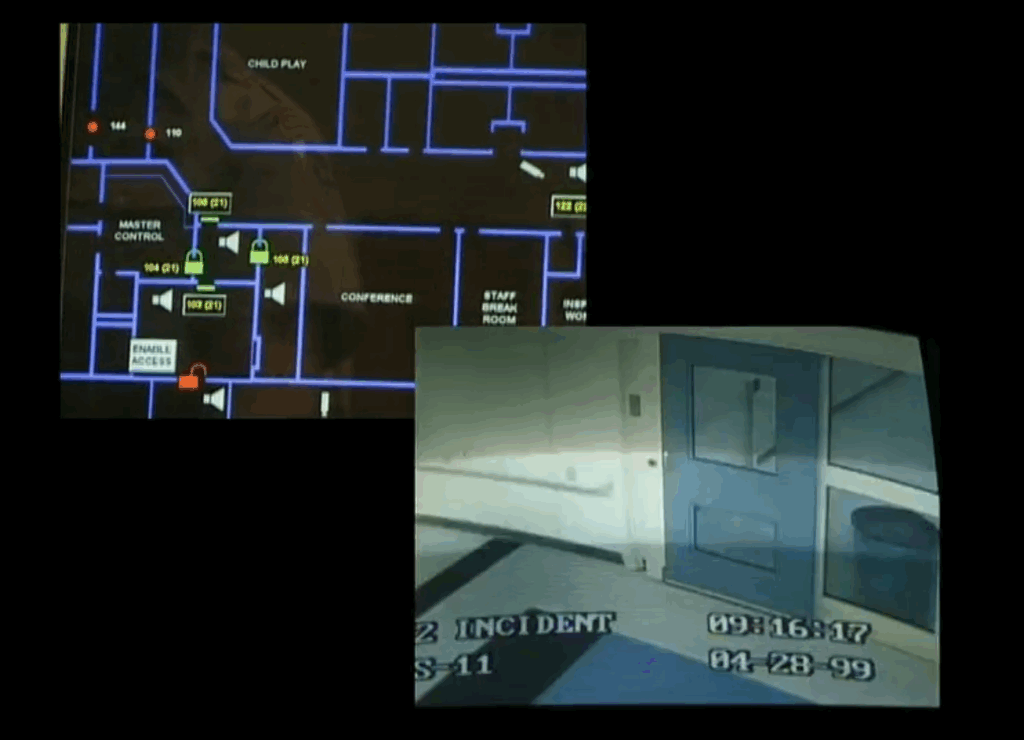

En 2001, sort le film Auge / Maschine I, puis en 2002, Auge / Maschine II, et en 2003, Auge / Maschine III. Ce triptyque de courts-métrages alliant les machines aux yeux se déclinent en autant d’installations d’expositions. Le premier opus est développé pour l’exposition „CTRL SPACE : Rhetorik der Überwachung von Bentham bis Big Brother“ (« Rhétorique de la surveillance de Bentham à Big Brother ») au Centre d’art et de technologie des médias de Karlsruhe. Le triptyque sera diffusé au fil des expositions, individuelles ou collectives, de New York à Pittsburgh en passant par Zagreb en Croatie. Dans cette succession d’images, Farocki part du problème de la production, et ce en confrontant les figures de l’œil et de la machine. Il ne s’agit pas seulement de souligner comment les machines sont devenues des yeux et les yeux des machines, comment l’organique se voit doublé du mécanique, mais davantage de superposer les instances de l’industrie et du spectacle.

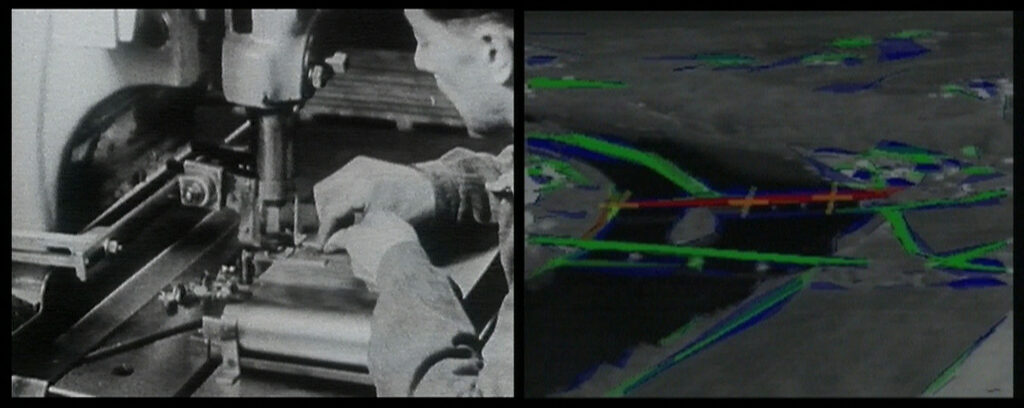

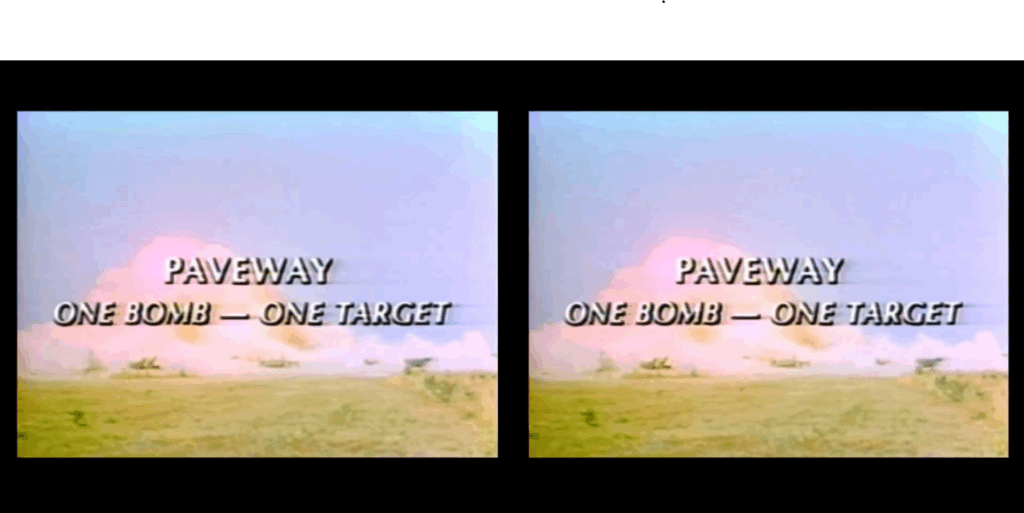

Les images des Eye / Machine, Farocki les reprend de militaires et d’industriels, de commerciaux ou de reporters, pour les rassembler dans leur caractère opératoire. En 2001, les machines des usines se déplacent grâce à leurs caméras-robots et à leurs images numérisées des fabrications ; un bras télescopique repère quel boulon visser grâce à son identification visuelle. Les bombes des armées augmentent leur précision grâce à des systèmes de pilotage qui à leur tour produisent des images numérisées, ou alors, comme cela a été tenté par le régime nazi durant la Seconde Guerre mondiale, elles sont directement équipées de caméras. Toutes ces images produites par les machines oculaires, ce sont des images opératoires, des images qui n’existent que pour satisfaire le déroulement d’opérations intégrées à un système de production économique. La conclusion littérale des Eye/Machine est que la guerre est un système impérialiste et un système de production, elle n’est pas le moyen, elle est la fin du capitalisme, l’intensification économique que sert l’outil idéologique du fascisme. Farocki n’expose plus les images du Vietnam, bien que le conflit reste en tête, mais celles de l’Irak et du Koweït. Depuis l’invasion américaine des années 60 et 70, la guerre du Golfe a représenté une radicalisation unique de la mise en scène impérialiste, et par-là même, de sa production économique. Mille-huit cent pièces d’artillerie américaine sont déployées pour un coût de 61 milliards de dollars ; ces missiles ne sont plus autonomes, ils sont reliés, téléguidés, et participent de la perception médiatique du conflit qui est contrôlée par le gouvernement américain et relayée en direct de CNN à NBC. Farocki n’expose pas seulement cette médiatisation, il en révèle les opérations, il impose les images militaires, celles qui ne sont pas montrées, celles qui simulent ou au contraire correspondent directement aux tirs impérialistes, celles qui les effectuent froidement. Les images opératoires coulent dans un flux de munitions, d’hommes et d’invasions militaires, de productions et de destructions, de divertissements qu’impose le capitalisme. Dans Auge / Maschine, I, II et III, Farocki poursuit le geste du Feu inextinguible : exposer des images de guerres et la production derrière ces images et leurs contenus. Mais depuis, son œuvre s’est altérée en suivant les évolutions de ces images. De plus en plus, elle cherche à les exposer, en réduisant drastiquement la place de toute fiction ou de mise en scène pour se concentrer sur l’apparence d’événements politiques ou de productions économiques. En 1989, Bilder der Welt und Inschrift des Krieges (Images du Monde et Inscription de la Guerre) analyse les photographies de reconnaissance aérienne du camp de concentration d’Auschwitz. En 1992, l’autre long-métrage Vidéogrammes d’une révolution s’intéresse à la médiatisation de la chute de Ceaușescu. Progressivement, jusqu’à Gefängnisbilder en 2000, la forme de ces expositions d’images, de plus en plus numérisées, se tourne vers les doubles-canaux d’images, ou une interface de splitscreen symétrique. Ainsi, on met les images en comparaison, on les relie face à leurs opérations englobantes, leurs machineries infernales.

Un an plus tard, l’interface se radicalise en aplatissant le double-canal, sans plus aucune symétrie, en simple juxtaposition latérale. Les machines sont côte à côte dans leur flux de production. Diffusées en boucles dans les musées, les images de ce flux se trouvent entièrement libérées, déversées en un flot infini. Le cycle Eye / Machine, c’est un écoulement qui glisse d’une boucle à l’autre, d’un espace à l’autre, pour perpétuer son flux de perception et de production. Les constats se font écho, et d’un écho à l’autre on pourrait entendre le glissement d’images en syncope. Peut-être s’agit-il de libérer ces glissements, ces images ? Eye / Machine se concentre sur des machines et sur leur place dans un système, en revanche toute sa construction souligne l’opposition entre la beauté de ces machines quand elles apparaissent en tant qu’images et l’oppression de leurs opérations. Dans Auge / Maschine III, un carton : “If such images possess beauty – this beauty is not calculated” (« Si de telles images possèdent de la beauté – cette beauté n’est pas calculée »). Au panneau à droite de l’écran, des points et des lignes de couleurs qui forment une réalité saisie entre pointillisme et abstraction sans fond. Ce potentiel de beauté n’est pas calculé, mais il est présent, comme la vertue rationnelle de machines transcendant les réalités humaines, des anges programmés pour interagir sur une autre strate de réalité.

Dans Prison Images, des caméras peuvent reconstruire des cartographies, ou capturent toute la beauté des rencontres entre prisonniers et proches aux parloirs. Dans les Parallel I à IV, dernières sections, le jeu vidéo devient une large simulation esthétique. Peut-être que si l’on pouvait libérer ce flux de progrès, peut-être que si l’on pouvait le sortir des forces sociales qui le déterminent, on trouverait alors bien une autre réalité. Les flux de Farocki en ce sens, comme ceux du capitalisme numérique, emportent les spectacles brechtiens avec eux et les noient dans la médiatisation totale du monde à proprement parler moderne. Les lieux populaires de Brecht, les comptoirs de Fassbinder, espaces d’oppression et de l’humaine subversion où le poète Baal pouvait brûler la bourgeoisie, n’existent plus. De la même manière, le flux de la nature qui immerge les films de Straub et Huillet, cette réalité fondamentale, tout n’est plus que mécanique. En un sens, on ne peut plus proposer de spectacles singuliers puisque tous se sont fondus dans un même flux d’images numériques. Il y a Le Droit du plus fort de Fassbinder, et cette station de métro dans laquelle le jeune Fox finit par mourir pris au milieu des lignes géométriques. Avant cela, on le voyait d’ailleurs au volant d’une voiture la nuit, avalé par les reflets des néons s’enchaînant sur une autoroute, gobé par le flux et son infrastructure. Enfin, c’est dans La Fiancée, la Comédienne et le Maquereau que Huillet et Straub commençaient par adapter Brecht au volant d’un travelling le long des rues désertes d’un quartier industriel de prostitution. Tous ces spectacles ne sont plus que ceux de flux, du flux. Farocki, en voie parallèle, s’attache peut-être à le libérer. Libérer ce flux, se fondre dedans, révéler toute son étendue et ses capacités pour mieux l’enjoindre à se muer. Dans Auge / Maschine I, on sous-entend timidement le parallèle entre la production économique et la production militaire (de tirs, d’assauts, de victimes, de guerres). À la fin de Auge / Maschine III, on conclut : “Lost turnover. To compensate, more guidance systems must be sold. / The economy calls for war of the highest precision” (« Perte de chiffre d’affaires. Pour compenser, plus de systèmes de guidage doivent être vendus. / L’économie demande une guerre de la plus haute précision »). Cette conclusion est une approche du flux comme seule réalité économique : le capitalisme demande et poursuit des transactions fluidifiées, des productions de flux. Cette conclusion est aussi un bloc, ou un trou, ou au contraire un raz-de-marée, quelque chose de si totalitaire qu’elle en bloque l’écran. Il y a avant une publicité de Texas Instruments, le géant de l’industrie du numérique et du militaire, que Farocki avait fragmenté, qu’il dévoile ici en entièreté et en plein double-canal : la double lecture de l’horreur industriel d’une chevauchée de bombes imposée au regard. La publicité vend la précision de chaque bombe. Cette précision ne cherche pas à produire ce que le capitaliste appellerait une « guerre propre », mais plutôt à produire le plus de guerres possibles. En Israël, les logiciels de reconnaissance algorithmique ne diminuent pas les cibles mais au contraire les multiplient.

*

« Cette résignation sans espoir, c’est le dernier mot du grand révolutionnaire. Le siècle n’a pas su répondre aux nouvelles virtualités techniques par un ordre social nouveau »4 : en ces mots, Benjamin commente le geste du dernier ouvrage du révolutionnaire Auguste Blanqui, L’Éternité par les astres. Le mystique et marxiste redéfinit l’approche de la foi et du matérialisme dialectique. Il y a quelque chose de prophétique dans l’œuvre de Benjamin, mais quelque chose qui ne fait que réactualiser les promesses marxistes. Benjamin promet dans Expérience et pauvreté5 une humanité débarrassée de ses chaînes comme Marx dans la conception historique de la lutte des classes et de la succession des structures sociales : le capitalisme doit mener au communisme. Ici, dans Paris, capitale du XIXe siècle, Benjamin ne se concentre pas sur un espoir d’un futur certain, mais sur la figure du passé étouffé : il n’y a pas d’ordre social nouveau, il n’y a qu’un révolutionnaire résigné. Mais il y a des virtualités techniques, c’est-à-dire des potentialités, des figures abstraites, schématiques, ou même métaphoriques, du progrès. Alors, on pourra s’engouffrer dans ces virtualités, se fondre en elles, vivre le progrès de l’intérieur en espérant qu’en advienne cet ordre social. Faire advenir la réalité, faire que le réel commence, c’est libérer la technique. Alors, on pourra accoucher d’une autre nature ou modifier tous les facteurs du réel. Est-ce ce que nous promet l’intelligence artificielle, de construire donnée par donnée une virtualité qui pourrait commander toute réalité ? Il ne faudrait décoder les virtualités que pour devenir ce code-là, ces machines et cette réalité.

Farocki comme Benjamin maintiennent dans la dureté du style marxiste, volontairement ascétique ou calquant la froideur scientifique, une sensibilité qui infirme qu’il y a simultanément quelque chose d’autre en-dessous et au-dessus, quelque matière qui subsiste sous les mécanismes et au-dessus d’eux, quelque chose qu’on ne saurait réconcilier. Comme Marx pensait tout ce qui faisait irruption dans le réel (et sa philosophie ne s’est jamais construite que sur cette limite de tout ce qui sort de la philosophie pour faire part, comme le démontre Etienne Balibar6), Benjamin et Farocki forment ce qui au sein du réel construit des gouffres de pensées, de représentations, de visibles. Il ne s’agit pas de mysticisme, c’est-à-dire d’une quelconque mystification, il s’agit de considérer le mouvement, le changement et puis tout ce qui se situe entre les deux. Il s’agit de l’idéalisme marxiste, c’est-à-dire de la considération qu’une chose ne saurait jamais être essentielle et que, par-là même, elle pourrait bien être changée. Mais dans la pensée de Benjamin on sait en revanche que le changement est un gouffre en soi, que son flux n’est pas un progrès linéaire, mais aussi un trou dans l’histoire. Son Angelus novus conçoit que le progrès se considérant comme tel correspond précisément au mouvement linéaire d’une histoire se détruisant progressivement et ne laissant derrière elle que des gouffres de mémoires, des décombres. Dans les films de Farocki, le progrès c’est les machines de productions et de guerres, c’est la surveillance mécanique et tout ce qui fait que le système s’automatise et se perpétue, jusqu’à l’industrie culturelle et sa récupération d’esthétiques aliénantes. Comment est-ce que cela pourrait nous donner ceci, les oppressions individuelles une délivrance technique ? Il s’agit alors de comprendre le rôle des virtualités et de ce qu’elles représentent au sein du flux capitaliste. Seulement alors une pratique communiste du cinéma s’éclaire, en considérant ses moyens et son rôle dans l’éveil d’une conscience de classe qui à vrai dire sommeille elle-aussi dans les formes de flux qui circulent mondialement. La sensibilité au-dessus ou en-dessous du virtuel s’éclaire en considérant la façon dont les images forment des blocs, permettent de reconsidérer les espaces du détournement des flux, les profondeurs du visuel. Alors, on pourra faire émerger une véritable pratique politique des images.

- Farocki, Harun. « Staking One’s Life : Images of Holger Meins », in Elsaesser, Thomas. Harun Farocki : Working on the Sight-Lines. Amsterdam, Amsterdam University Press, 2004, pp. 82-91, p. 82.

- ibid, p. 91.

- Farocki, Harun. On Ici et Ailleurs. Berlin, Harun Farocki Institut, 2018, p. 13.

- Benjamin, Walter. Paris, capitale du XIXe siècle. Paris, Editions Allia, 2003, p. 48.

- Benjamin, Walter. Expérience et pauvreté in Œuvres / Walter Benjamin. tome II. Paris, Gallimard, 2000.

- Balibar, Etienne. La philosophie de Marx. Paris, La Découverte, 2014.