Cinéma et imaginaire national

Pour Umberto Eco « soixante-dix pour cent de ce que nous savons de la Révolution française, nous le savons par Hollywood ». Dès son origine, le cinéma est imprégné d’une volonté politique de véhiculer un imaginaire national déjà confirmé ou naissant. La prise de Rome d’Alberini en 1905, La Naissance d’une Nation de Griffith en 1917, Les Niebulgen de Fritz Lang en 1924 ou Napoleon de Gance en 1927, tous ces films ont contribué consciemment ou inconsciemment à construire et confirmer l’idée de nation envers le public dans le sens que lui prête l’historien Benedict Anderson : « une communauté politique imaginaire, et imaginée comme intrinsèquement limitée et souveraine ».

John Ford dans une discussion avec Peter Bogdanovich à propos de ses films qui montrent l’envers du décor de l’histoire de l’ouest américain – comme Le massacre de Fort Apache (1948) et L’homme qui tua Liberty Valence (1962) – déclare : « Nous avons beaucoup de personnes qui sont supposées avoir été de grands héros et nous savons sacrément bien qu’elles ne l’ont pas été. Mais c’est bon pour le pays d’avoir des héros à admirer. ». Si ces vues émanent d’un auteur lucide et critique comme John Ford, elles illustrent aussi indirectement un idéal de projection nationale pour le pouvoir politique.

Au XXe siècle, les régimes politiques comme les régimes totalitaires utiliseront le cinéma pour véhiculer un imaginaire idéologique ou national. N’est-ce pas Mussolini qui déclarait : « il cinema e l’arma la piu forte »? Dans leurs pratiques, ces politiques pour orienter le cinéma dans la direction d’une histoire nationale officielle n’ont pas toujours été aussi agressives ou explicites. Elles n’ont de plus pas été le seul apanage des régimes totalitaires. Par exemple sous la France des années 70, l’ORTF à travers son président Arthur Conte s’oppose à la diffusion télévisée du documentaire Le Chagrin et la Pitié en estimant que « le film détruit les mythes dont les Français ont encore besoin ». La tension entre libre expression cinématographique et expression de l’histoire nationale est donc durablement présente pendant le XXe siècle sur de nombreux territoires. Taïwan n’y fait pas exception et en est même emblématique.

Taïwan: une histoire mouvementée

L’histoire mouvementée de Taïwan au XXe siècle et son destin atypique est un cas souvent oublié mais pertinent pour montrer comment le cinéma peut servir à réaliser une construction artificielle de l’idée nationale.

Pour faire un bref récapitulatif de l’histoire mouvementée de Taïwan, l’île devient à partir du XVIIe siècle un territoire sous contrôle politique chinois accueillant des populations de l’est du continent chinois tandis qu’elle est occupée initialement par des populations austronésiennes (aborigènes). Après un conflit sino-japonais en 1895, l’île devient une colonie du Japon qui sans imposer directement son identité nationale à ceux qu’elle considère comme des barbares cherche à produire une colonie modèle et moderne. Avec l’effondrement de l’Empire japonais en 1945, l’île repasse sous le giron chinois. La cohabitation est mouvementée et aboutit à une révolte locale des taïwanais contre le nouveau pouvoir chinois en février 1947 (Incident 228), révolte noyée dans le sang avec plus de 10 000 victimes et une élite locale détruite. Cette révolte donne lieu à ce que les historiens nomment la période de la « terreur blanche » et justifie plus tard l’instauration d’une loi martiale qui ne sera abolie qu’en 1987. Cette répression va de concomitance avec le repli des nationalistes chinois sur l’île en 1949, vaincus par les communistes sur le continent. L’île de Taïwan devient alors de façon inattendue le centre de la République de Chine dirigée par le régime dictatorial de Tchang Kai Chek et son parti le KMT (Parti nationaliste chinois).

Cette défaite des troupes de Tchang Kai Chek voit en plus l’arrivée de centaines de milliers de réfugiés sur l’île qui ne compte que 6 millions d’habitants en 1945. Ce contexte n’est évidemment pas sans créer des divisions fortes du fait que les waishengren (chinois arrivés sur l’île après la Seconde Guerre Mondiale) vont prendre une bonne partie des postes administratifs et économiques.

Bidouiller une représentation nationale et une coexistence pacifiée par l’image

Avec le repli des nationalistes chinois sur l’île, Il est rapidement nécessaire de bâtir une conscience nationale occultant l’inconscient colonial du retour de Taïwan sous le drapeau de la République de Chine suivi des féroces répressions de la révolte de 1947 et de la mise en place d’un ordre inégalitaire au profit des waishengren sur les bendiren (populations chinoises arrivées sur Taïwan avant la seconde guerre mondiale). Le cinéma est donc mis à profit par le KMT, suivant 50 ans de colonisation japonaise et donc 50 ans d’impossibilité pour un vrai cinéma taïwanais de se développer.

Les années 1940 sont des années de troubles militaires et politiques freinant de fait les activités culturelles avec un éparpillement des professionnels de l’industrie. C’est donc seulement en 1954, que le KMT crée la Central motion Picture corporation autrement appelée “la centrale”, entreprise publique cinématographique issue du regroupement de plusieurs studios. Dans ces années suivant la création de la centrale, le cinéma officiel tourné en mandarin vise plutôt les waishengren avec le sujet de l’exil, la guerre civile ou le thème de la patrie perdue. Cela est peu vendeur et limité en terme de public sachant que les anciennes générations parlent le plus souvent en taïwanais et ne maitrisent pas le mandarin.

Pourtant à partir des années 60-70 avec l’exode rural des jeunes générations – ayant appris le mandarin à l’école – dans les grands centre-villes comme Taipei, Taichung ou Kaoshung, le cinéma, loisir phare, peut cette fois viser plusieurs objectifs politiques envers le public national:

– Occulter et transformer le vécu et la représentation de la période 1945-1949 plus que mouvementée.

– Occulter et transformer les divisions entre communautés : les waishengren arrivés entre 1945 et 1949 et les bendiren qui ont vécu l’expérience de la colonisation japonaise.

– Promouvoir le développement économique et la concorde nationale qu’il doit susciter envers les habitants de la République de Chine dans un contexte de guerre froide.

– Enfin, ce cinéma officiel doit aussi concurrencer d’une part la production hongkongaise qui inonde le marché taïwanais du fait que de nombreux membres de l’industrie chinoise s’y sont repliés. De plus à l’échelle nationale, avec un cinéma tourné en mandarin, le gouvernement cherche à éviter une domination du marché audiovisuel national par des films tournés en langue taïwanaise qui peuvent avoir un discours implicitement subversif. Subversion occasionnant à plusieurs reprises de la censure.

Le cinéma officiel des années 60-70

À partir des années 60, certains films comme Beautiful ducking (1964) ou Oyster Girl (1964) de Lee Hsing mettent donc en avant un pays tourné vers la modernité, le plus souvent avec une élite issue du continent composée de scientifiques et d’ingénieurs qui veillent au développement industriel de l’île dans laquelle ses locaux peuvent être associés de façon dichotomique soit au personnage du déviant (voyou, prostituée) soit au personnage du travailleur méritant. Il y a donc toujours bel et bien un ordre social et communautaire vertical avec des élites volontaristes possédant une forte agentivité sur les locaux rarement vus comme des sujets autonomes. Ce type de films emblématiques des années 60 sera associé au courant du « réalisme sain ». Par ailleurs, dans des genres plus légers, des comédies romantiques tentent de noyer les divisions entre émigrés continentaux et taïwanais locaux. Good Neighbourgs (1962) de Lee Hsing et Sweet Home (1962) de Zhong You ont en commun leur scénario avec un choc culturel entre familles où les parents chinois et taïwanais s’affrontent tandis que les enfants s’aiment en secret. Le happy ending vise ainsi à mettre de coté les tensions passées entre les communautés lors de la période 1945-1949 pour favoriser une meilleure entente entre les jeunes générations tournées vers l’avenir.

Enfin avec l’isolement diplomatique croissant de la République de Chine sur la scène mondiale durant le début des années 70, la CPMC cherche à raviver la flamme patriotique et le souvenir de l’engagement militaire contre l’ennemi japonais. Si des films exalteront les exploits patriotiques sur le continent, la CPMC innove cette fois en évoquant aussi des résistances locales ayant eu lieu sur l’île de Taiwan. Paradoxal sachant que les taïwanais furent enrôlés dans l’armée japonaise avec 30 000 soldats décédés (le plus souvent face à la Chine) sans compter les victimes des bombardements américains.

Victory de Liu Chia Chang sorti en 1976 est sur ce point emblématique de cette idée de bâtir une mythologie nationale avec la mise en scène d’une odyssée épique d’une famille de notables taïwanais s’engageant dans la résistance locale face à l’occupation japonaise.

Outre l’utilisation absurde du mandarin comme langage, l’historienne Wafa Ghermani évoque en plus cet aspect paradoxal et artificiel du film concernant son traitement des taïwanais durant la Deuxième Guerre Mondiale : « La classe bourgeoise, loin d’être repliée sur une sinité éternelle, tentait par voie pétitionnaire de gagner plus de représentativité dans le gouvernement japonais tout en adoptant les codes des colons » (1). Enfin à propos de la vision promue par Tchang Kai Chek et le KMT dans les années 40 vis-à-vis du rapport des taïwanais à la Chine continentale, l’historien Victor Louzon écrit: « Il construit la fiction rétrospective d’une longue attente du retour de la province perdue tout en montant en épingle la résistance formosane. En réalité, celle-ci est quasiment inexistante. » (2). Ce film ira carrément jusqu’à être promu par le fils de Tchang Kai Chek devant le parlement taïwanais tout en étant diffusé directement dans les écoles. Il remportera aussi diverses récompenses aux très idéologiques Golden Horses.

Face à l’histoire officielle, réalisme et mémoire individuelle

Pourtant à partir des années 80 qui voient un assouplissement progressif du caractère autoritaire du régime, la génération des réalisateurs des années 60-70 s’essouffle tandis que le cinéma hong-kongais apparait plus lucratif pour les professionnels et plus attractif pour le public. La télévision et la vente en support individuel viennent enfin couronner le marasme du cinéma taïwanais officiel. Par conséquent, la CPMC lance une campagne de recrutement : la « politique des nouveaux talents » qui vise à trouver de nouveaux visages pour redorer le blason symbolique et économique du cinéma national. Les jeunes Edward Yang et Hou Hsiao-Hsien aujourd’hui mondialement connus font partie des heureux élus choisis par la CPMC.

Bien qu’originaire de la communauté waishengaren avec l’exil de sa famille en 1949, après le décès précoce de ses parents Hou Hsiao-Hsien est quotidiennement en contact avec les bendiren, allant jusqu’à maitriser le taïwanais. Il est donc en contact direct avec les deux principales communautés qui composent la société taiwanaise. Ses débuts dans le cinéma taïwanais ne sont pas en désaccord avec les standards officiels : comédie romantique comme Cute Girl (1980) ou Green green grass of Home (1982) qui dresse un portrait idyllique de la campagne taïwanaise. Cela lui permet d’obtenir une place confortable dans le champ du cinéma taïwanais.

Mais au lieu de continuer sur la lancée de ses premiers films dès 1983, dans un film produit par la CPMC, on assiste à un tournant dans l’oeuvre de Hou Hsiao-Hsien avec sa participation au film à sketchs The Sandwich Man adapté par ailleurs d’un ouvrage de la littérature taïwanaise nativiste (opposée à la vision officielle du KMT). Ironiquement cette oeuvre est présentée aux studios officiels comme patriote ce qui peut en faire un film de « contrebandier » (3).

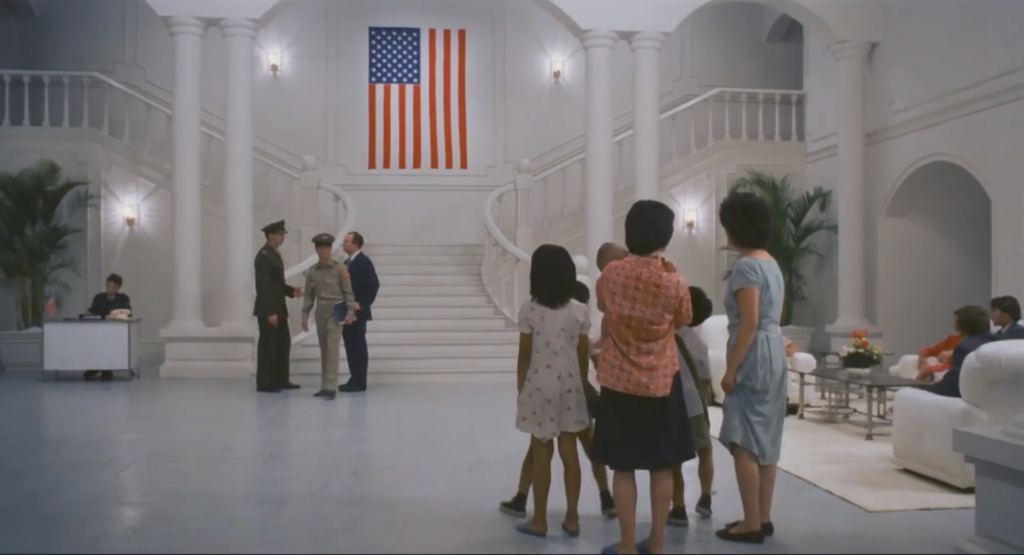

Il s’agit, dans ce film se passant dans les années 60, de dévoiler la vie sur l’île non comme l’État voudrait qu’elle soit mais de la filmer comme telle et telle qu’elle a été dans les années 60. Première phase d’une émancipation officielle du cinéma vis à vis de l’idée nationale, le segment filmé par Hou de The Sandwich Man nous montre en langage taïwanais (innovation à l’époque pour ce qui relève du cinéma officiel) une famille de prolétaires taïwanais en difficulté survivant grâce au père faisant l’homme sandwich (technique de pub inspirée du Japon dans le film) pour un cinéma local devenant la risée du village. Les plans où on le voit déambulant dans les rues envahies de panneaux publicitaires nous montrent un homme marchandise parmi tant d’autres tandis que le film montre sans fard les hésitations de la mère à avorter à cause de la pauvreté du foyer familial. Les autres segments du film non réalisés par Hou sont également plus que contraires à la doctrine du réalisme sain à l’image du dernier segment The taste of apple réalisé par Wan Jen qui faillit entrainer la censure du film. Il y montre une famille taïwanaise paupérisée digne des prolétaires de Affreux sales et méchants. Cette dernière est montée à la capitale pour bénéficier du développement économique mais en est pourtant réduite à vivre dans les bidonvilles de la périphérie de Taipei qui contrastent avec le faste de l’hôpital américain de Taipei où se retrouve le père renversé par un militaire américain.

À la suite de sa participation à The sandwich man, Hou travaille avec l’écrivaine et scénariste Chu T’ien-wen, elle aussi liée de par ses origines familiales aux deux mondes taïwanais : fille d’un écrivain chinois exilé après la guerre civile chinoise et d’une taïwanaise traductrice de japonais. Cette rencontre aboutit à un changement dans son oeuvre. Il s’agit en effet de se concentrer désormais dans la projection des souvenirs qui relatent le vécu personnel et subjectif de l’histoire récente de l’île. Fini le triomphalisme du réalisme sain et des souvenirs épiques guerriers décrivant un peuple et une histoire taïwanaise harmonieuse placée sous l’égide d’une sinisation millénaire.

Dans le film autobiographique Le Temps de vivre et le temps de mourir sorti en 1986, on observe à travers les souvenirs du jeune Hou son père exilé continental filmé comme un mort vivant réduit à un état apathique souffrant de la tuberculose. Mélancholique et cloitré dans son bureau, il est conscient de la fin d’un monde sur le continent sans parvenir à s’intégrer à la société taïwanaise tandis que la grand mère de Hou qui perd progressivement la tête est coincée dans ses rêves chimériques de revenir sur le continent. À travers son histoire familiale, Hou révèle les destins brisés de nombreuses familles chinoises qui se retrouvèrent coincées sur l’île sans possibilité de revenir sur le continent contrastant avec une vision héroïque des élites volontaristes participant au développement économique de l’île. En parallèle avec Les Garçons de Fengkuei (1983) et Poussière dans le vent (1986), Hou Hsiao-Hsien filme le destin personnel de plusieurs taïwanais bandiren durant les années 60-70 avec le vécu de l’exode rural vers les grands centres urbains demandeurs d’une main d’oeuvre bon marché. Dans ces deux films au style dépassionné, l’histoire de l’île cette fois vue sous l’angle local de jeunes taïwanais apparait comme une chape de plomb dans laquelle les personnages principaux n’ont peu de marge de manoeuvre. Entre l’âge adolescent et adulte, ils sont comme dépossédés d’un sens de l’action en assistant passivement à leur enrôlement dans l’armée (service militaire) tandis que leur arrivée à la ville vire rapidement à la désillusion professionnelle et sentimentale. Désillusions qui contrastent avec la jeunesse associée à la campagne, en voie de disparition. À travers ces histoires non romantiques, Hou replace l’évolution de l’île sous un point de vue local et non héroïque, ce qui augure déjà le souhait de filmer l’histoire de l’île du point de vue des taïwanais locaux.

Briser les tabous nationaux

C’est donc à la fin des années 80, toujours avec l’accompagnement de la scénariste Chu Tien Wen que l’oeuvre de Hou gagne en ambition avec la volonté de mettre en scène cette fois directement les évènements de l’histoire taïwanaise restés trop longtemps tabous sous le règne du KMT comme l’engagement des taïwanais sous le drapeau japonais face à la Chine, la révolte de 1947 des taïwanais contre le KMT ou encore la terreur blanche qui réprime l’opposition politique réelle ou supposée directement étiquetée « communiste » . La réalisation de ces films sera facilitée par la transition démocratique et l’arrêt de la loi martiale à la fin des années 80.

Sur ces trois films qui composent la trilogie nationale, La Cité des douleurs paru en 1989 est sans doute le plus symbolique et le plus fort dans l’idée de briser les tabous de la période 1945-1949 et les mythes du cinéma officiel en évoquant pour la première fois à l’écran la révolte des taïwanais contre le KMT en 1947 (l’incident 228) et sa gestion plus qu’autoritaire de l’île. Sans vouloir dessiner un film descriptif avec des figures héroïques ou officielles aux prises directes avec les événements, Hou cherche au contraire à montrer l’impact des évènements tragiques sur une famille taïwanaise, la famille Lin vivant dans la petite ville portuaire de Chiufen « Anti-lieu de l’Histoire. Il ne s’est rien passé d’important.»(4). Hou déclare sur son film : « L’incident 228 était déjà connu, donc j’étais plus intéressé à filmer une période de transition, et le changements dans une famille lors d’un changement de régime. C’était la principale chose que je voulais capturer » (5). À travers cette approche atypique pour un film historique, le vécu ordinaire fait miroir au vécu de l’île d’une façon somme toute réaliste.

L’officiel est mis à distance. On entend le pouvoir officiel qu’à distance à la radio avec le discours de capitulation de l’Empereur japonais Hirohito ou celui de Chen Yi (Général Chinois) annonçant la répression chinoise sur l’île. Subtil effet de représentation d’une continuité coloniale par un pouvoir toujours froid et insensible. Face à ce pouvoir étranger et implacable, la famille Lin porte les cicatrices de l’histoire de l’île. 2 des 4 fils incorporés dans l’armée japonaise portent celles de la guerre mondiale. L’un est mort aux Philippines tandis qu’un autre revient de Chine où il a été emprisonné traumatisé et détruit mentalement. Chen Wing, le plus jeune séduit par les idées marxistes incarne les illusions d’un avenir radieux rapidement dissous dans la répression chinoise. Alors que son ainé est assassiné par la mafia de Shanghai, Chen Wing lui pour son engagement et son soutien envers la révolte est tué par l’armée chinoise. Étant muet, son handicap et son destin funeste symbolisent les espoirs de l’opposition locale détruits et bâillonnés par le KMT.

Avec la cité des douleurs et le parcours contrarié de la famille Lin, Hou va à l’encontre de la « double illusion » de l’imaginaire national décrite par Etienne Balibar comme : « croire que les générations qui se succèdent pendant des siècles sur un territoire approximativement stable, sous une désignation approximativement univoque, se sont transmis une substance invariante. Et croire que l’évolution, dont nous sélectionnons rétrospectivement les aspects de façon à nous percevoir nous-mêmes comme un aboutissement, était la seule possible, qu’elle représentait un destin » (6). Les taïwanais ne sont définitivement plus perçus à l’écran comme un peuple passif à modeler selon des standards d’en haut mais une foule de portraits sur qui passe la violence de l’Histoire. Il est à noter que le terme Cité des douleurs (City of sadness) sera repris par les étudiants de Hong Kong pour qualifier la situation de leur territoire durant le mouvement des parapluies les opposant à la Chine populaire en 2014. Beau clin d’oeil au vécu passé de Taiwan et au cinéma d’Hou Hsiao-Hsien qui est sans doute l’auteur d’un nouveau cinéma national de la pluralité taïwanaise et assurément l’auteur d’un cinéma politique.

(1) Le cinéma taïwanais, fictions d’une nation, Wafa Ghermani, Édition Mimésis, 2024

(2) « Une révolte postcoloniale entre Chine et Japon », Victor Louzon, Vingtième Siècle N°136, 2017

(3) Expression formulée par Martin Scorcese pour qualifier des films parvenant à être produits par des studios officiels malgré leur ton subversif.

(4) Le cinéma taïwanais, Matthieu Kolatte, Septentrion, 2019

(5) « Reality in Long Shots: A CITY OF SADNESS | Austin Asian American Film Festival | Online Shorts Festival June 11–17, 2020 »

(6) Race, Nation et Classe, Étienne Balibar, Éditions La Découverte, 2007