« Je déteste l’argent et le pouvoir qu’il exerce dans nos sociétés. Je voulais montrer, dénoncer ce pouvoir d’une chose abstraite. »

« Un entretien avec Marcel L’Herbier “L’Argent (1928)” et la fin du cinéma muet », Le Monde, 1979

Représenté sous un prisme abstrait et moraliste comme dans le film de Marcel L’Herbier ou Les Rapaces (1924) de Von Stroheim, l’argent apparait dès les premières décennies du cinéma comme une divinité détruisant des familles et des couples en diffusant à tout va l’avarice et le cynisme. Cette vision d’un mal universel et permanent apparait également dans le dernier film de Robert Bresson L’Argent (1983), inspiré d’une nouvelle de l’écrivain russe Léon Tolstoï. À travers l’histoire d’un jeune livreur de mazout qui voit sa vie bouleversée à cause d’un faux billet de 500 francs qu’il reçoit lors d’une transaction, Bresson y filme l’argent comme un virus qui se transmet, l’associant à la « propagation vertigineuse du Mal ». Cet aspect maladif de l’argent chez Bresson peut notamment s’observer dans les plans d’échanges de billets de main en main.

L’argent, un produit historique au cinéma

Cet aspect universel et corrupteur de l’argent n’est pourtant pas le seul traité au cinéma. Il s’appréhende également sous le prisme de l’évènement socio-historique. Cette vision peut correspondre à celle de Jia Zhang-Ke, cinéaste chinois qui réalise ses trois premiers films entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. Sa trilogie du « mécontent de la réalité » comme il la nomme lui même avec Xiao Wu Artisan Pickpocket, Platform et Plaisirs inconnus y décrit durant cette période de transition entre deux millénaires comment la jeunesse rurale se retrouve perdue et isolée face au triomphe de l’économie de marché orchestrée par l’État Chinois. Dans ses 3 long-métrages, le « fric », le « dollar » apparaissent comme le fil narratif principal d’un moment historique qui voit la Chine adhérer à l’Organisation Mondiale du Commerce en 2001, symbole de la confirmation de l’adhésion du pays à la mondialisation.

Dans cette mise en scène réaliste et sans emphases, l’argent n’est pas filmé comme une puissance grandiose et démiurgique hypnotisant les personnages. Il y apparait sous le prisme de petites intrigues, ce que Chabrol appelait « les petits sujets ». Par exemple, dans le film Plaisirs inconnus (2002), il est source de petits espoirs et d’ascension sociale tandis qu’il dénoue les anciennes solidarités ouvrières et familiales. Il scinde les protagonistes entre ceux qu’ils l’ont et ceux qu’ils ne l’ont pas. En découle alors un mécontentement isolé pour les personnages des films de Jia, définitivement mis à la marge de la nouvelle réalité sociale. Ce traitement amer des évolutions mondiales n’est pourtant pas que du ressort du cinéma chinois.

L’argent amer chez Radu Jude

Entre les années 1990 et les années 2000, la mondialisation croissante guidée au premier rang par l’Occident et ses institutions politiques a fait de nombreux émules. La Roumanie, terrain usé du « siècle des extrêmes » (E. Hobsbawm) devient après la chute du régime communiste de Nicolae Ceaușescu en 1989 une démocratie libérale intégrée à la sphère occidentale et à l’économie de marché européenne. Depuis cette date, le cinéma roumain s’est souvent constitué en miroir des transformations du pays et des désillusions qui les ont accompagnées avec plusieurs réalisateurs qui se situent dans la lignée du travail du cinéaste Lucian Pintilie : Cristi Puiu, Corneliu Porumboiu, Cristian Mungiu ou encore Radu Jude.

Ce dernier réalise son premier long-métrage en 2009, La fille la plus heureuse du monde, deux ans après l’entrée de la Roumanie dans l’Union Européenne et 20 ans après la révolution de 1989. On y suit Delia, une lycéenne issue de la campagne de Roumanie qui a gagné une voiture, une Logan Dacia, en participant à un jeu publicitaire de boissons. Mais pour obtenir son cadeau, elle doit d’abord tourner un clip publicitaire dans sa nouvelle voiture dans lequel elle vante la marque de boissons. Le tournage ayant lieu dans le centre d’un Bucarest caniculaire, lieu d’un balai incessant de voitures, elle y est amenée par ses parents.

Le père de Delia, ouvrier usé, cherche à récupérer la vente de la voiture pour se transformer en entrepreneur, en investissant dans une maison d’hôte dans la campagne transylvanienne où Delia et sa famille habitent, ayant conscience du boom touristique à venir. À l’inverse Delia aimerait garder son bien pour partir en vacances à la mer avec son amie. Ce conflit sur la gestion du gain devient alors la tension du film avec les multiples scènes de discussions et de négociations entre Delia et ses parents sur la gestion de la voiture et le partage des gains. Y apparait la nouvelle prédominance du libéralisme économique dans la société roumaine et sa façon de transformer les mentalités. On voit à l’écran ce qu’évoquait dans son œuvre littéraire, La Comédie humaine, Honoré de Balzac : « l’omnipotence, l’omniscience, l’omniconvenance de l’argent ».

La mise en abyme du tournage de la publicité à laquelle participe Delia où elle doit déclarer à la caméra en buvant son jus qu’elle est « la fille la plus heureuse du monde » devient un symbole des tensions de la société roumaine. Tout d’abord entre la campagne et la capitale. Elle et ses parents sont vus par l’équipe du tournage comme des « ploucs ». Elle est humiliée par les équipes du tournage qui lui font son shampoing dans l’évier, lui rasent son duvet, tandis que les responsables commerciaux de l’entreprise se désolent de « ses sandales de paysanne » qui ne collent pas à l’image moderne de la marque.

Le tournage du clip raisonne aussi comme une ironie mordante vis à vis de la destinée historique roumaine. Il est tourné sur la place du 21 décembre 1989 à Bucarest, nom attribué en hommage aux évènements révolutionnaires qui ont renversé Ceaușescu et qui avaient nourri l’espérance populaire. Pourtant, vingt ans après la Révolution de 1989, on assiste à l’émergence d’nouvelle élite symbolisée par les équipes commerciales non satisfaites du lieu du tournage, jugé trop vieillot, et qui aimeraient tourner près de l’immeuble moderne de Bancorex (banque roumaine) avant de se diriger vers un hôtel de luxe. Les impératifs financiers et commerciaux mettent déjà la mémoire historique en arrière plan.

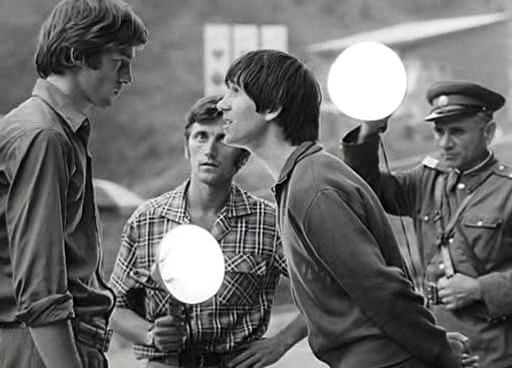

Ironique, qui plus est que ce film est très semblable au grand classique du cinéma roumain du vingtième siècle, La Reconstitution (1968) de Lucian Pintilie qui fut interdit durant le régime communiste. Dans ce film, il s’agit aussi de tourner une publicité mais cette fois avec deux jeunes prisonniers arrêtés pour une bagarre en état d’ébriété pour sensibiliser les roumains aux dangers de l’alcoolisme. Là où dans le film de Pintilie, le clip est géré par l’intelligentsia communiste roumaine, il est cette fois dirigé par les cadres commerciaux qui doivent rendre des comptes à leur supérieur, un dénommé Jean-Pierre (un français sans doute, Dacia étant une filiale de Renault). L’image qu’on cherche à produire dévoile alors, tant en 1968 qu’en 2009, un moyen de discipliner les masses. Le responsable commercial de Dacia déclare à Delia : « On veut montrer que les gens simples peuvent réaliser leurs rêves. Des millions de roumains te regardent, tu peux leur faire croire qu’ils vont gagner. ».

L’épilogue du film de Pintilie, tourné au moment de la répression du printemps de Prague à laquelle s’oppose l’État roumain, est brutal et dévoile clairement l’impasse pour les espérances de la jeunesse roumaine de la fin des années 1960 face à un pouvoir faussement bienveillant et omniscient. Dans celui de Jude il est cette fois amer en documentant une jeunesse déjà compromise par l’argent, à l’image de Delia qui après s’être arrangée avec ses parents porte un long regard vide dans les rues de Bucarest. Au portrait de Delia se sont depuis ajoutés de nombreux autres dans la comédie humaine que brosse Radu Jude sur la société roumaine capitaliste du XXIe siècle et que viendra compléter son nouveau film Kontinental 25 en septembre.