Chez Ozu, les clefs semblent avoir déserté les lieux. On n’a par exemple jamais vu de personnage tenter de s’emparer d’une clef mystérieuse comme dans Notorious. Cela veut nécessairement dire que les portes s’ouvrent et se ferment sans résistance mécanique, car aucune porte scellée ne dissimule de mystère nécessitant une clef particulière. Est-ce à cause de cela que, dans Chœur de Tokyo, le fils aîné du protagoniste déchire le papier des shōji en guise de protestation contre la pingrerie de son père ? La porte, libérée de son statut signifiant d’obstacle, peut retourner à une matérialité plus libre, qui n’en demeure pas moins signifiante. C’est justement parce que cette matérialité se manifeste en tant que signifiant, en tant qu’image pensée en relation avec d’autres, qu’on peut proclamer qu’elle est libre. Cette image de l’excès détourne la fonction de la porte comme obstacle du récit pour ouvrir ce dernier au temps propre de ce qui n’était avant qu’une étape : le monde des objets, ce qui se donne au toucher, à la palpation, à l’invention. Les films d’Ozu n’ont cessé de penser la relation avec ce qui est généralement considéré comme périphérique.

Michel de Certeau, dans son ouvrage L’invention du quotidien, développe l’idée que « le quotidien s’invente avec mille manières de braconner. »1 Ce qu’il y a de barbare dans l’exaltation naïve des petites choses pour elles-mêmes, c’est qu’elles prennent au mot le récit conventionnel du quotidien capitaliste et y trouvent une réconciliation avec la réalité, qu’on sait mutilée. En gros, il serait possible de se résigner à ce qu’elle offre, comme il serait possible de se résigner à ce que recrache le patron. C’est un bonheur médiatisé par ce qui domine le réel, peut-être ce qu’il y a de plus triste en lui, car se pliant en souriant à ses règles. Mais l’idée que développe de Certeau n’a absolument pas la même valeur. Il nous dit qu’il reste du possible. Braconner signifie qu’on peut encore détourner ce qui est dominé dans la réalité capitaliste, et que donc tout n’est pas encore entièrement intégré dans son identité. C’est fondamentalement différent, en ce qu’il y a déjà là-dedans une relation de lutte, une mise en mouvement dialectique qui se pense vis-à-vis de la domination des choses et des corps. De Certeau nous rappelle qu’il reste un espace où construire une altérité, car les objets ne sont jamais simplement leur valeur d’échange, de marchandise — ils ont leurs propres possibilités que l’homme déchiffre par la pratique. Nous proclamons que, d’une certaine manière, Yasujirō Ozu braconne bel et bien le quotidien par l’intermédiaire du cinéma. En fait, si le quotidien est bien le contenu de ses films, c’est parce qu’il lui permet de créer des images qui entrent en tension avec une identité prédéfinie. Autrement dit, quotidien et cinéma seraient envisagés ensemble comme espaces de transgressions et de conventions. Non pas via une figure générale de l’objet dans son cinéma mais bien à partir des images particulières, les fournitures du titre : il sera question d’étudier ce qui, dans certains de ses films, nous confronte à des expériences esthétiques radicales, qui mettent en tension notre rapport sensible au quotidien et aux images. On peut même proclamer que l’objet y est le lieu d’une tension critique entre utopie et domination, précisément parce qu’il est rendu comme un lieu instable de la signification de la matière.

Et pourquoi pas ? (Choeur de Tokyo, 1931 – Shochiku©)

Dans la deuxième séquence de Chœur de Tokyo, on nous présente tous les membres de la famille à travers leur préparation au petit matin. Ce qui frappe, c’est à quel point les objets sont rendus omniprésents. C’en est presque obsédant. Par exemple, si la première séquence du film montre le protagoniste encore lycéen, la deuxième séquence arrive donc après une ellipse de plusieurs années. Or, comment apprend-on qu’il a maintenant une femme et des enfants ? En voyant soudain pénétrer un ballon dans le plan où il se coiffe. Il y a déjà là-dedans ce plaisir de voir la forme abstraite du récit prendre un corps particulier dans le détail mis en mouvement. On pense aussi à ce moment où le jeune fils parle avec son père en train de s’habiller et lui tire sur la cravate sans aucune raison, sans que le geste lui-même ne soit appuyé : gratuité du geste de l’enfant. Mais c’est bien deux moments précis de la séquence qui nous intéressent ici.

Alors que son père refuse de lui offrir une bicyclette comme les autres enfants, le fils part voir sa mère dans une autre pièce. On le voit courir, mais son arrivée n’est palpable que dans un deuxième plan qui montre le choc de ses pieds avec divers objets obstruant le passage entre les deux espaces (le couloir et la pièce). Son arrivée est donc caractérisée par un excès: elle s’étend dans une relation avec des objets, et matérialise donc le moment où la mère et son fils commencent à interagir. La transmission dans l’objet active ce mouvement particulier de la séquence, avant la première parole prononcée. Il va sans dire que la mère rouspète un peu, surtout que pendant leur discussion au sujet de cette bicyclette, le petit a posé son pied sale sur une boîte. Quand elle s’en rend compte, la discussion s’arrête et elle réprimande son fils, moment mis en valeur par un plan nous montrant simplement la boite en insert avec la trace de pied. Le moment narratif est donc parasité en périphérie par la présence d’objets activés par le toucher. C’est en ça précisément que l’objet atteint une valeur qualitative en tant qu’image. Ces moments-objets n’ont aucune implication sur le développement de l’intrigue: ils sont des actes de présence (nous reviendrons sur ce terme), une présence qui se fait si intense qu’elle ajoute des images et prend l’espace d’un insert, fait dévier le temps de la narration. C’est précisément pour cela que nous utilisions plus haut le terme d’“obsédant”. La présence de ces temporalités autonomes dans la chaîne d’images qui constitue le récit met en tension ce même récit avec ce qui lui est périphérique, les présences qui l’habitent normalement en tant que simple décors. Le film maintient en fait la valeur du périphérique, en tant qu’il est justement ce qui est censé rester autour et qui pénètre pourtant dans l’intrigue, la faisant dévier. Ozu met en mouvement ces objets dans une relation dialectique avec l’identité du récit et de la signification, ce qui nécessite de s’extraire un temps des gestes conventionnels du quotidien pour expérimenter une dérive sensible. Le choc à l’entrée de la pièce ainsi que le pied et sa trace sur le couvercle marquent des moments nouveaux de l’objet, des moments dissonants qui n’ont pas de réelle valeur pratique dans le réel mais qui se révèlent comme images de fissures, possible de l’objet comme de l’image dans la fiction. Il en va de même plus loin dans la séquence.

Ce que nous appellerons le gag du vinyle se présente comme ceci: après avoir joué au ballon avec sa sœur, on retrouve le fils les pieds en pointes sur un tabouret chancelant. Il essaye de récupérer le ballon qui s’est niché au-dessus d’une armoire où se trouve, sur le bord droit, un empilement de vinyle. Son père finit par le rejoindre et voit que le petit fait tomber les disques. Il les remet à leur place et essaye à son tour de récupérer la balle, les faisant ainsi retomber. Sauf que cette fois, ils se cassent. Un plan montre le père et le fils symétriquement prendre deux moitiés de vinyles. Mais alors que le premier repose avec résignation le disque brisé, le fils se sert d’une moitié comme des lunettes pour le regarder, ricanant de sa trouvaille. On assiste encore à une temporalité nouvelle qui fait dériver le récit, qui apporte une strate supplémentaire au lieu de se cantonner à la colère du père face aux bêtises de son enfant. Ozu y infiltre un moment d’invention, un moment où le vinyle est braconné. Le corps de l’enfant devient l’intermédiaire de percées utopiques de et dans l’image, quelque chose qui dépasse finalement la hiérarchisation des âges pour débattre avec le réel dans cet espace commun du regard et des corps qu’est le film.

Bien avant Carpenter (Choeur de Tokyo, 1931 – Shochiku©)

Il est certain que les braconnages du film empruntent aux comédies américaines que Yasujirō Ozu aimait tant (il n’y a qu’à voir le fameux The Wedding Ring d’Ernst Lubitsch). Le principe de détournement inhérent au burlesque porte en lui cette utopie, promesse où l’objet retrouve sa valeur d’usage, le détournant du statu quo pratique qui le maintient dans un rapport d’échange et l’aliène donc comme marchandise. De plus, il est très facile de voir dans ces apparitions d’objets une simple manière de matérialiser la condition sociale des protagonistes : la famille n’a pas d’appartement assez grand pour ranger ses objets qui pullulent dans l’espace, causant ainsi du choc et du débordement. On voit bien du reste que la question de la marchandise est centrale ici. Le petit veut une bicyclette que son père accepte d’acheter car c’est le “jour du bonus” dans son entreprise, et les vinyles cassés marquent la disparition d’une chose qu’on a payé. Mais justement. Ces moments-objets mettent en tension à la fois le braconnage et la marchandise. Dans l’espace d’une image, dans le coin d’une pièce, deux manières d’habiter les objets se côtoient. Mais parce qu’elles sont irréconciliables, on voit dans cette contradiction la barbarie du capitalisme à l’œuvre dans le film. Le père ramène l’objet au principe de réalité économique qui l’assimile à sa qualité de marchandise annulée par la casse, tandis que l’enfant explore la réalité propre de l’objet. Mais tous ces gestes et toutes ces images qui activent soudain les objets pour les faire exister surgissent et repartent aussitôt. Le burlesque devient l’éclat d’un débordement. Dans Chœur de Tokyo, le possible est constellé dans la barbarie, mais la promesse de bonheur dans l’invention concrète de la petite chose ne peut sauver le réel par elle-même. Le bonheur de la trouvaille et du gag burlesque est décentré, violemment ramené au “réel” : l’image autonome ne sauve plus, ne peut même plus être autonome. Le héros burlesque était auparavant menacé par la mort mais s’en sortait indemne, comme dans un univers de fantaisie, créant cette plus-value comique et spectaculaire dans l’aliénation. C’est tout le mouvement de Chœur de Tokyo qui menace la fantaisie de s’effondrer dans les souffrances ordinaires du quotidien, quelque chose qui finalement ne peut être sauvé comme le corps du clown au bord du précipice.

La disparition totale de l’objet en est le signe. Plus tard dans le film, le protagoniste se fait licencier et sa fille tombe malade, ce qui ne va généralement pas bien ensemble quand l’hôpital coûte de l’argent. Il finit cependant par trouver l’argent et la famille rentre ensemble, heureuse – ce qu’accompagne un travelling d’une fraiche vitalité. Mais quand elle ouvre un tiroir à vêtements, la mère se rend compte qu’il est vide. Ce qui déchire le cœur à ce moment-là, c’est bien la disparition de l’objet. Certes, cette disparition raconte de manière implicite que le père a vendu des vêtements pour payer les soins de sa fille. Mais ce qui est vraiment sidérant, c’est d’être confronté au vide d’un tiroir dans un film où les objets pullulent. Ainsi, dans les films muets de Yasujirō Ozu, le signe irréversible de la vie mutilée s’observe souvent dans la disparition des objets, rime macabre avec la mort d’une image possible. Si, dans La Ruée vers l’or, la chaussure dévorée exprime la misère dans le jeu, ce jeu lui est refusé chez Ozu. C’est une expérience cruelle : même la rédemption propre à l’image burlesque — où aucune horreur n’arrive vraiment sans être transfigurée — est refusée dans le quotidien par le vide.

C’est précisément cette disparition qu’expérimente plus tard Une auberge à Tokyo, presque un film post-apocalyptique avec ses déserts industriels où chaque objet pèse lourd : les protagonistes — un père et ses deux fils — n’ont pas de chez eux, ils portent littéralement tout ce qu’ils possèdent. Les objets sont donc rares, et chaque apparition se donne comme un oasis de matière dans ce vide qui n’a rien de spirituel, qui n’est qu’une liquidation de la vie dans ses paysages. Comme avec le libre mouvement des chiens malades qui finissent vendus pour deux sous à la fourrière, le plaisir du détail filmé dans la lumière du soleil est angoissée par la pauvreté, possibilité du vide. C’est avec cette menace que la fiction du film construit notre expérience de ses images. Dans le regard de l’enfant, c’est-à-dire dans notre regard qui, par la caméra, a retrouvé l’enthousiasme du particulier, ça ne peut qu’apparaître comme l’aura de la barbarie. L’enfant s’en rend compte comme nous au moment d’échanger l’animal vivant qu’il tient dans les bras. Une séquence semble porter aux extrêmes limites la dialectique entre l’utopie de cette expérience d’enfant et l’expression de la domination dans la disparition des objets : celle où le père et ses fils miment un repas sur un terrain vague. Ce qu’il y a d’utopique dans les braconnages, c’est qu’ils ouvrent aussi les corps à des gestes émancipés. Ici, c’est tout à fait troublant : inventer librement dans le terrain vague est aussi synonyme d’une déchéance absolue. Il y a ce vrai bonheur de voir des corps jouer librement dans un espace, les voir authentiquement s’amuser au-delà de l’illusion. La fiction se compresse dans son dédoublement : le personnage et l’acteur sont synthétisés dans le corps comme expérience avant tout matérielle du jeu, ici et maintenant dans le monde. C’est en ça que ces images portent l’oraison du possible à son paroxysme, car les corps y inventent concrètement un espace, se l’arrachent. Les images habitent dans la durée les impulsions de Chœur de Tokyo. C’est cette interférence du récit et des corps qui, comme par miracle, permet aux trois protagonistes d’interagir avec cette mère célibataire et sa jeune fille qu’on voyait parfois errer autour d’eux. La percée utopique attire, rassemble les opprimés. Elle provoque l’utopie dans le récit, par-delà la vraisemblance. Pourtant, cette durée détournée par les corps est bien sûr elle aussi destinée à se fissurer. Le film doit continuer à raconter de vraies choses, à arrêter de jouer. Les personnages doivent chercher du travail pour vraiment manger. Si le possible est retrouvé dans l’espace comme dans sa maison d’enfance, il ne prend forme que dans un climat de corps errants, affamés, mutilés : des corps qui n’ont que leur corps. Il se manifeste autant comme un impossible. Dans cette séquence, c’est donc aussi toute l’amertume de la première partie du film qui atteint ici son point d’orgue, la même que celle de Chœur de Tokyo : celle qui menace, hante notre plaisir devant les images utopiques, l’envers du possible.

Déjeuner sur l’herbe (Une auberge à Tokyo, 1935 – Shochiku©)

Alors on rigole volontiers face à ceux qui ne voient pas en Ozu un cinéaste d’horreur. Vous l’avez senti, vous, ce frisson dans l’appartement de Setsuko Hara alors qu’elle reçoit sa belle-mère ? Dans Voyage à Tokyo, le petit portrait du fils mort à la guerre nous regarde droit dans les yeux, au fond de la pièce, pendant que la veuve et la mère parlent de leur défunt. On pourrait même dire que le cinéma d’Ozu est une lutte de la hantise: on y est hanté par l’histoire, par la tradition, par la forme du film lui-même. Si tout semble à sa place dans la maison, dans le geste, quelque chose excède néanmoins et active plus qu’il ne faudrait un simple objet. C’est toute une tension entre présence et forme qui anime notre regard dans ces moments-là. Un acte de présence oui, comme mentionné plus haut: la chose est là, dans l’espace, l’habite simplement de sa présence, et pourtant elle semble déplacée de ce simple état de fait matériel. On la rend présente, ce qui n’est plus du tout la même chose. Quand les deux célèbres inserts du vase immobile s’immiscent entre deux gros plans dans Printemps Tardif, peut-être n’a-t-on pas besoin de savoir ce que cela veut dire. Pourtant nous nous le demandons, et cette question devient obsédante précisément parce que nous assistons là à une expérience liminale du sens. Elle est précisément cette énigme décrite par Theodor Adorno, dont « le code a été perdu »2. Chez Ozu, les objets peuvent être présents à différents degrés. Ils s’immiscent dans les plans, entrent dans des champs de force qui les hantent. Alors ils hantent à leur tour de cette présence limite comme l’image d’un débordement. Dans Été Précoce, le grand-père et la grand-mère parlent de leur fils mort à la guerre. Mais plus qu’une photo, la présence d’un kimono noir dans le flou de l’arrière-plan. On a vu nombre de kimonos pendus dans la maison pendant le film. C’est même une présence familière des films d’Ozu. Ce dernier ne déroge en rien à la règle. Il n’est pas matériellement braconné comme le disque vinyle de Chœur de Tokyo, mais c’est précisément pour ça qu’il est hanté. Car un kimono noir pendu dans le fond d’un plan ne peut oublier d’être un fantôme quand au premier plan on parle d’un mort. Cette trace obscure, ce corps vide flottant au-dessus du sol, comment penser à autre chose ? Mais en même temps, comment en être sûr ? Après tout, aucun signe concret ne nous indique quoi que ce soit. Le kimono n’a en aucun cas été modifié ou stimulé par un regard particulier. Il pénètre discrètement dans le territoire de la parole et se retrouve bel et bien hanté par la possibilité d’une signification fantomatique. Le fantôme devient autant celui du fils que celui du sens. C’est dans l’acte même de la présence de l’objet que l’instabilité de son identité se fait sentir. Contrairement aux portes qui claquent et aux chaises qui s’envolent, le doute se niche aux confins du visible et de l’actif, prend forme dans l’immobile et le flou. A-t-on déjà vécu une expérience aussi concrète de la hantise ? Il n’y a rien de plus effrayant que l’incertitude de l’abstraction qui, comme la photo de Voyage à Tokyo, semble nous regarder droit dans les yeux.

Cette expérience limite est possible car ces objets habitent le foyer. Le moment de leur présence immobile dans la maison fait état d’une simple trace de la vie dans la maison. Et comme tout objet, ils peuvent être ou non utilisés. C’est la logique de leur présence, leur logique en tant que choses. L’acte de présence passe un cap car il s’empare de cette logique et l’applique à la signification. À l’instar des ciseaux du Dial M for Murder de Hitchcock ou de n’importe quel indice, l’objet se retrouve activé par la signification. Ce qui différencie néanmoins l’acte de présence des indices, c’est que les objets sont activés par une présence obsédante mais ne quittent pas pour autant la logique de l’habiter. Faire acte de présence, c’est en apparence se rendre présent seulement pour être présent. Ce moment appliqué à la signification fait dériver l’identité du signe, nous ouvrant à une expérience du cinéma dans sa capacité à signifier. C’est ce qu’il se passe avec le kimono: on ressent toute une présence fantomatique, mais on ressent aussi tout ce qui échappe à cette signification. La présence ne fait que rencontrer la parole. Alors on fait l’expérience du possible, entre l’identité de la signification et ce qui ne lui est pas identique. On ne voit pas le symbole du fils mort, on voit un kimono hanté par la possibilité d’être hanté.

In, aperçu (Été précoce, 1951 – Shochiku©)

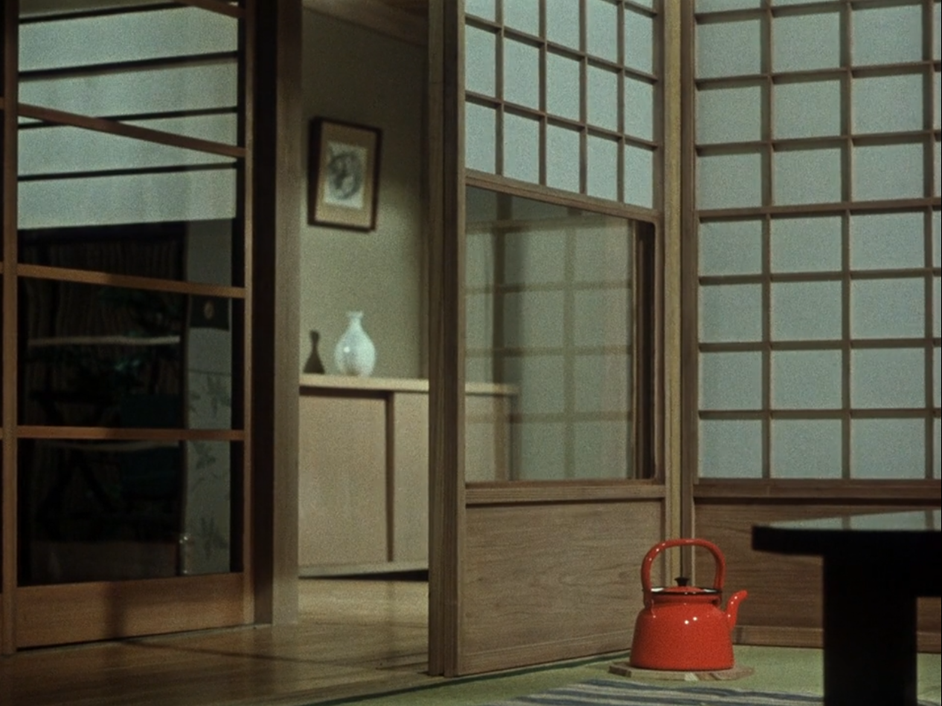

Cependant quand je pense à cette intense émotion de l’ici-et-maintenant, c’est avec un objet précis en tête. Pour vous dire vrai, il y a peu de jours où la théière rouge de Fleurs d’Équinoxe ne me traverse pas l’esprit. C’est peut-être parce qu’Ozu n’y a laissé de la signification que l’intensité de montrer. Il ne nous a laissé que le plus intense des actes de présence. Elle apparaît au premier plan de la quatrième séquence du film, celle qui nous introduit au foyer des protagonistes. Elle attire tout de suite notre regard avec son rouge éclatant parmi les couleurs plutôt ternes du reste du plan. Disparaissant de la séquence jusqu’à ce que le père rentre chez lui, elle revient quand la femme de ce dernier traverse la salle de vie pour aller lui ouvrir, au fond à gauche du plan. Une fois dans l’entrée, on la voit en bas à droite. Enfin, de retour dans la salle de vie, elle est soudain déplacée dans le hors champ par la fille cadette afin d’aller servir le thé à son père. C’est d’une banalité confondante. La théière est posée là jusqu’à ce qu’elle soit utilisée normalement. Pourtant on sent qu’on ne peut en rester là, car cette théière en périphérie de l’intrigue parasite notre regard qui voudrait naïvement voir le film défiler devant lui. On n’aimerait pas avoir à regarder dans les coins de l’image ce détail si voyant, si rouge. Sa disparition la rend encore plus troublante, car elle confirme qu’il y avait dans cette théière un enjeu de présence, un enjeu du regard. Cet enjeu est reproduit à plusieurs reprises dans le film, comme lors de la séquence de repas final dans la maison où le plan de coupe inaugural de la quatrième séquence est répété. Cependant la théière n’y est plus, car elle est maintenant devant la table pendant que les femmes de la famille mangent ensemble. Si Shigehiko Hasumi nous rappelle que le repas est un moment fondamental du cinéma d’Ozu, la présence de la théière rouge ne peut que l’intensifier, car elle y ajoute l’émotion de la présence de ce signe là, ici, maintenant. George Didi-Hubermann décrit ainsi l’effet de pan du fil rouge dans La dentelière de Vermeer:

« Alors ce filet rouge, parce qu’il ne représente rien, s’avance vers moi, me contraint à son détail, me regarde, devient sang (je veux dire qu’il produit tout à coup une temporalité de métamorphose), devient chute, devient ciel, – un pan : un lambeau de plan, filet inidentifiable dans la stase d’un attribut, profondeur en acte, vertige coloré, s’approchant. C’est une fascination, tendue entre le comble et la dislocation de l’image »3.

Certes, notre théière rouge n’est pas cette coagulation qui, dans l’espace pictural, amalgame le pur trait de peinture et ce qu’il représente. Elle est bien identifiée comme telle, mais ce n’est pas ça qui nous amène à la regarder. C’est l’acte de présence et son effet de pan qui, par l’intentionnalité de son inclusion et de sa couleur dans le plan, admet le statut d’image et « me regarde, devient sang ». Cette présence, elle nous obsède, énigmatique. L’objet devient le « comble de l’image », oui, sa présence se tourne vers moi parce que devenue apparence esthétique, une apparence qui n’est pas simplement ornementale comme une jolie décoration mais qui, au contraire, détruit l’harmonie, fait basculer notre regard. Comme une plaie dans l’image cinématographique, faisant cohabiter différents niveaux de signification en tension dans son espace. Le récit, le quotidien, le cinéma comme autant d’espaces de conventions qu’une simple tache de sang en céramique vient fissurer dans leur hiérarchisation du regard, du monde.

Dans le film, le rouge pullule devant nos yeux via différents objets et harcèle comme un inconscient la figure du père. Mais retournons à notre théière. Le repas entre les femmes vers la fin du film fête le futur mariage de la sœur aînée, mariage que reniait le père et auquel il refuse maintenant seulement d’assister. Contrastant avec la séquence nous introduisant la théière, les femmes sont ici organisées entre elles et non plus autour du père. La théière est là, simplement posée au pied de la table et n’est jamais utilisée. Alors qu’il rentre et que le salon se vide, il annonce à sa femme qu’il se rendra finalement au mariage. Dans le salon, la théière n’est plus déplacée pour lui servir le thé. Elle acte définitivement l’autonomie de sa simple présence, rencontre ce moment de résistance.

Ne change rien, pour que tout soit différent (Fleurs d’Équinoxe, 1957 – Shochiku©)

Nous pouvons alors continuer la reflexion de Theodor W. Adorno quand il décrit ainsi le cinéma:

« Le processus photographique du film, principalement figuratif, accorde une importance intrinsèque plus grande à l’objet, étranger à la subjectivité, qu’aux techniques esthétiquement autonomes ; c’est là l’aspect qui retarde le film dans le processus historique de l’art. Même lorsque le film dissout et modifie ses objets autant qu’il le peut, la désintégration n’est jamais complète. Par conséquent, il ne permet pas une construction absolue : ses éléments, aussi abstraits soient-ils, conservent toujours quelque chose de figuratif ; ils ne sont jamais des valeurs purement esthétiques […] C’est donc de manière immanente que l’esthétique du film, en vertu de sa position vis à vis de l’objet, se rapporte à la société »4.

Pour Adorno, l’art doit complètement intégrer ses matériaux en raison de son devoir d’autonomie, sa négation du principe de réalité capitaliste. L’art autonome tend à se dérober de l’immédiateté du réel par son caractère énigmatique. Or y a-t-il quelque chose de plus dominé par l’immédiateté dans l’identification que le quotidien et son image au cinéma ? C’est là pour nous qu’Ozu travaille esthétiquement. La résistance figurative du cinéma qui empêche la dissolution totale de la matière dans le champ esthétique ouvre en fait une nouvelle politique du sensible. Cette politique, nous n’avons cessé de l’écrire dans cet article, est une esthétique du possible. La théière rouge reste elle-même et son utilisation ne diffère pas de l’usage conventionnel. Pourtant, la manière dont elle est mise en scène trahit une intentionnalité formelle qui la dépasse et la transforme en apparence, nous fait sentir à l’intérieur d’un quotidien dominé l’aura d’une altérité radicale. Si le Ozu muet braconnait les objets dans leur matière, le Ozu tardif les braconne par leur inclusion dans l’image. La chose n’est dès lors ni simplement sa propre représentation, ni simplement l’intermédiaire pour communiquer une idée. Ozu transforme un mouvement du réel en matériel pour un événement esthétique. À travers le braconnage et l’acte de présence, il explore la valeur d’usage, ce qui excède l’identité capitaliste de l’objet et de l’image. Sa forme rencontre la matérialité propre des objets, car la théière et le vinyle engagent le possible à travers la matière: si c’est une théière qui est choisie, c’est parce qu’elle peut être sortie du champ de cette manière et à ce moment précis où il faut servir le thé au père. Elle peut se retrouver soudainement autour du repas féminin. La théière côtoie à la fois le moment de sororité et résiste à participer à l’harmonie du rituel patriarcal en déviant notre regard du père, ce qu’il ne peut admettre, la forçant à disparaître. Cette expressivité tient de ses déplacements concrets dans l’espace à partir de son acte de présence. La matérialité irréductible que décrit Adorno dans l’extrait permet au sens de s’activer dans la rencontre et la cohabitation, maintenant l’autonomie de l’acte de présence tout en l’ouvrant au monde qu’il partage dans l’image. Comme ces pièces qui se vident dans ses films, certains objets semblent donc traversés par un flux changeant. Habiter l’espace, oui; mais aussi habiter le temps, la signifiance. En ça, la théière prolonge le geste des objets du muets qui attendaient leur palpation obsessionnelle dans un coin du récit. Dans la continuité des images, le signe activé a comme le temps de se reposer, et ce droit n’est expressif que dans la mesure où la présence de l’objet a été manifestée plus tôt.

L’acte de présence n’a donc pas pour but de mieux nous faire voir la beauté d’une théière, il existe comme évènement du regard à partir de l’objet. Cet évènement travaille le regard à travers ce qu’il pensait avoir dominé, c’est à dire l’ordinaire, l’habitude. Traversées par cette forme, les images nous promettent l’émancipation: quelque chose dans le quotidien n’est plus identique à lui-même, sans être bien sur de ce qui a changé. Par la théière rouge, la singularité qui sommeille au fond de chaque chose surgit comme énigme, sous la forme d’une contradiction malgré le tout, et le film réinvestit nouvellement l’énergie de l’enfant qui gardait dans une boite les pires babioles car il y avait vu un visage. Il ouvre son mystère au reste du monde dans la sphère esthétique. Le possible que l’énigme et l’habiter ouvrent dans le réel est l’énergie d’une instabilité dans l’image, pas l’image de l’émancipation. Elle remet en jeu le status-quo, l’identité totalitaire de l’image du quotidien. Cette remise en jeu transforme les gestes des personnages autours de l’objet en gestes politiques: va-t-on inclure ou exclure cette force de contradiction. L’instabilité signifiante produite par l’acte de présence rencontre ainsi dans Fleurs d’Equinoxe les fissures du foyer patriarcal, propre au cinéma tardif d’Ozu amené à confronter la promesse de bonheur a priori de la tradition à son absence d’universalité et aux plaies qu’elle ouvre. Mais avant ça, il y a le choc du mystère, qui amène à regarder et à parler: avant toute interprétation, la présence résiste et me fuit, intègre et déborde la signification. Le cinéma est seul détenteur de cette puissance de la présence. La résistance figurative de l’objet apparente dès lors le travail cinématographique – et ça Kracauer l’avait nommé comme tel5 – à celui de l’explorateur. C’est au cinéma, seul, qu’il revient d’explorer et de travailler cette virtualité de la théière rouge en énergie émancipatrice pour ses images. En faire l’expérience laisse comme le gout de ces autres chemins qui hantent notre esprit pendant une promenade. L’autre comme autre désir.

Entre autres (Fleurs d’Équinoxe, 1957 – Shochiku©)

- Michel De Certeau, L’invention du quotidien. I. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990 – p. xxxvi.

-

Theodor W. Adorno, Théorie Esthétique, Paris, Klincksiek, 2011 – p. 165.

- George Didi-Huberman, La peinture incarnée, Paris, Minuit, 1985 – p. 46-47.

- Theodor W. Adorno, Transparencies on film, tel que cité et traduit dans Stéphanie Bauman, « Dialectique du film selon Adorno », Où en sommes-nous avec la Théorie Esthétique d’Adorno ?, Paris, Pontcerq, 2018 – p. 319-331.

- Siegfried Kracauer, Théorie du film, Paris, Flammarion, 2010, comme par exemple p. 425: “Ces films exploitent les phénomènes matériels qu’ils intègrent, ils ne les explorent pas; …”.