Pourquoi ces bons vieux américains sont-ils (ont-ils été) si attachés à mettre en images cette période pour le moins houleuse de leur Histoire, la conquête de l’Ouest ? Il faut dire que, si les États-Unis “n’ont pas d’Histoire” comme dirait Godard, il devient assez naturel de regarder compulsivement dans la même direction, vers ce passé proche sujet à maintes lectures et relectures sous différents angles, puisqu’il n’y a pas grand-chose d’autre à regarder. Cette histoire-là, malgré les terribles choses qu’elle sous-entend et qui résonnent presque immédiatement au mot “conquête”, c’est, au grand dam de notre civilisation mondialisée, peut-être bien ce qui fait l’Américain se sentir “Américain”.

Ce qu’on appelle la conquête de l’Ouest, c’est la colonisation de l’entièreté du territoire des États-Unis au cœur du XIXè siècle par la population blanche (immigrée d’Europe) alors postée principalement sur la côte Est du pays, qui sont allés s’installer sur des territoires peuplés par les “Natives” (chez nous “amérindiens”) constituant la majorité des terres de la partie Ouest, et au passage massacrant ces indigènes. Le genre qu’on lui associe au cinéma, évidemment, c’est le western. Caractérisé par ce cadre spatio-temporel particulier ainsi que par d’autres motifs récurrents, comme la figure du cowboy errant et solitaire ou la notion de frontière, le genre cinématographique du western ne s’est pas tant évertué à montrer l’avancée conquérante des blancs à grande échelle qu’à développer des micro-récits au sein de cette vaste histoire, prompts à être utilisés comme outils de représentation idéologiques plus encore que comme de simples objets historiographiques. Si cela en explique beaucoup sur ce qui est en jeu dans l’image du soft-power américain par ce qui en est la conséquence, cherchons un peu du côté de la cause de ce besoin irrépressible de représentation à l’écran.

James Stewart avait dit “Le western est un [genre] original. Les Américains se disent : c’est à nous.” Ce besoin de posséder et de se reconnaître dans quelque chose qui n’appartiendrait qu’à eux, comme le serait leur Histoire, tire avant tout son origine de leur indépendance par rapport à la Grande-Bretagne en 1776 gagnée au prix d’une dure lutte. Ce sentiment était donc présent bien avant l’invention du cinématographe en 1895, puisque les pionniers américains étaient déjà guidés par la “Manifest Destiny” (“destinée manifeste”), notion formulée en 1845 par le journaliste John O’Sullivan dans un article comme une exhortation à l’annexation de territoires américains encore autonomes. Ce que cette expression implante dans les têtes, c’est une idée de terre promise, comme une emphase historique à l’heure même où cette histoire a lieu. On leur dit “vous écrivez quelque chose d’historique”, une véritable construction scénaristique à raconter plus tard.

On considère communément que le tout premier western est Le Vol du Grand Rapide d’Edwin S. Porter, remontant à 1903. Malgré l’anachronisme du terme, ce premier film est un court-métrage d’une dizaine de minutes qui se place déjà comme un objet singulier dans la production hollywoodienne de westerns des 50 années qui suivent. La plupart de ceux-ci font en effet reposer leur conflit narratif sur une guerre immémoriale entre cowboys et indiens, mais Le Vol du Grand Rapide nous montre une action que l’on pourrait qualifier de moderne (là encore terme inadéquat) : un groupe de bandits cambriole un train de marchandises. Pas d’indiens.

Cette vision se pose en témoin beaucoup plus proche de la réalité puisque le début des années 1900 marque la fin de la “période du western” dans la vraie vie et dans la foulée le début de sa représentation au cinéma. La Manifest Destiny a fait son travail, dès que les américains ont accompli leur mission et que le mode de vie proto-industriel a laissé sa place à une société plus avancée technologiquement, la possibilité de représentation artistique (et d’abord visuelle) s’est présentée et s’est faite accaparée comme moyen de raconter cette histoire exclusivement américaine. Ce nouveau mode d’expression est alors un moyen de se raconter à la fois à son propre peuple, aux descendants auxquels on inculque un héritage, mais aussi au monde entier, auquel on est fier de se présenter et de s’affirmer comme nation à part entière.

© Edison Studios

Mais ce récit n’est pas neutre. Comme toute forme d’art, le cinéma suppose une vision subjective, un certain avis sur ce que l’on filme. Et que cela découle directement de l’image conçue à la période contée ou des possibilités d’emprise du médium sur la réalité décrite, le regard porté par l’américain envers lui-même demeure indéniablement glorifiante, héroïsante. Face à leur ennemi qu’on croirait sempiternel, ils dévoilent leur ambition démesurée (et bien trop concrète) qui trahit l’une des caractéristiques essentielles du western. Ce qui transparaît de fait dans ces films, c’est le concept de la frontière, et celle-ci est tout autant physique que symbolique. Elle est celle marquée territorialement séparant l’espace conquis par les colons et celui occupé par les amérindiens, et donc de surcroît celle de la séparation “naturelle” entre le blanc modernisé et l’indien primitif (ambition d’une douce domination culturelle synonyme d’Empire). Une opposition entre civilisation conventionnelle et nature sauvage sur laquelle les metteurs en scène se sont toujours bien gardés de livrer une vision définitive, alimentant sans cesse une ambiguïté sur les motivations des protagonistes qui n’ont bien sûr par la même vision des choses si tranchée.

À partir des années 1940 et 50, au fur et à mesure que les techniques cinématographiques ont évolué, les films ont eu recours à des nouveaux procédés pour tenter de produire une image qui serait plus fidèle à la représentation que l’américain (créateur et spectateur) se fait de la conquête de l’Ouest. Dans une démarche avant tout spectaculaire, c’est le Technicolor, avec son dispositif visuel mélangeant des bobines teintées des trois couleurs primaires qui vise à exploiter au maximum la richesse des paysages hauts en couleurs et en intensité, ou bien le Cinémascope et son nouveau type de cadrage large pouvant restituer l’immensité de l’environnement dans lequel le cowboy s’aventure. Le souvenir qui prédomine dans la constitution de cet imaginaire romanesque étant celui, qu’on dirait impérissable, du président Theodore Roosevelt, reconnu pour sa propagande prônant virilité masculine et hégémonie d’un système hérité d’Europe, au tout début du XXè siècle.

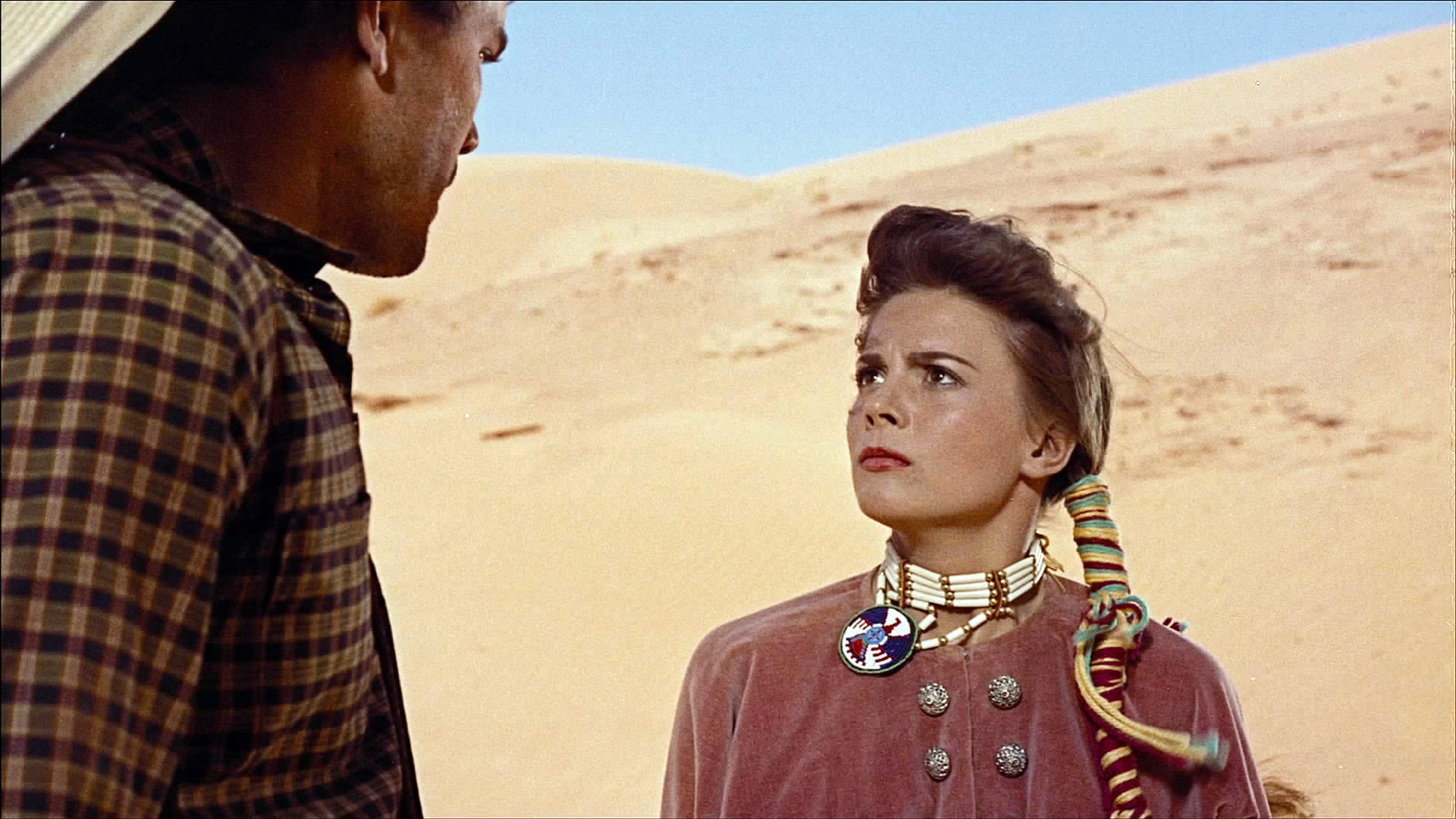

C’est pourtant à ce même moment d’avancée formelle que l’équation va changer et que l’image des États-Unis va être déchue. Deux guerres et demie, Seconde Guerre mondiale puis Guerre Froide et surtout Viêtnam, qui dans leur grande impopularité vont rendre obsolète la vision ancestrale de l’américain blanc sauveur de tous, et devançant presque les résultats de la lutte pour les droits civiques des noirs américains, le western se doit de changer de mentalité : le regard d’une classe dominante est mis en crise. Adoptant un nouveau courant plus progressiste qui devient capital pour toucher notamment la jeunesse, beaucoup de réalisateurs à Hollywood tels que Delmer Daves se mettent à dévoiler une image bien moins diabolique des indiens que ce que leurs prédécesseurs avaient véhiculé (La Flèche Brisée, 1950, considéré comme un des premiers westerns ouvertement “antiracistes”).

/image%2F1589176%2F20211223%2Fob_f59af7_fleche-brisee-la.png)

© 20th Century Fox

Le cinéaste dont la carrière reste la plus éloquente quant à ce bouleversement idéologique est évidemment John Ford, dont la filmographie inondée de westerns témoigne d’un passage entre conservatisme blanc (voire propagande nationaliste) à volonté de réconciliation inter-culturelle. Il réalisait en 1924 Le Cheval de Fer, film de commande qui raconte comment le fils d’un cowboy tué par une tribu amérindienne va poursuivre le rêve de son père de construire une voie ferrée à travers le pays. On reconnaît dès ce synopsis la volonté des studios d’alimenter l’image du cowboy aventurier et héroïque victime avant d’être bourreau, mais également celle de l’avancée du monde moderne vers le grand Ouest pour laquelle les indiens représentent un obstacle à haïr puis à abattre. Dans les années 30, il contribue également à imposer John Wayne comme figure paternelle et tutélaire pour l’américain blanc qui voit à travers lui (l’acteur autant que les personnages) une représentation glorieuse de ses ancêtres alors idéalisés.

Ce n’est qu’après une modification profonde des modalités de représentation du XIXè siècle étasunien que Ford s’est mis à revoir lui aussi ses convictions. Il signe en 1956 ce qui sera son appel à la rédemption, La Prisonnière du Désert. Il s’y amuse du personnage presque mythologique de John Wayne qu’il a lui-même façonné en le faisant devenir une sorte d’anti-héros, un parfait cowboy apprenant à connaître et respecter les indiens, symbole du gouvernement des États-Unis cherchant au même moment à se réconcilier avec la population qu’il a longtemps oppressée, et même décimée. Les différentes tribus de “peaux rouges” du film sont humanisées et présentées comme obéissant à des règles d’honneur et de respect en tout point similaires à ceux des “peaux blanches”, mais l’essentiel se trouve surtout dans le personnage de Marty, mi-blanc mi-indien se retrouvant petit à petit être le véritable héros du film face à l’archaïque oncle Ethan, une élément scénaristique impensable vingt ans auparavant.

© Warner Bros. Pictures

Enfin, bien sûr, c’est la Guerre de Sécession, traversant la période-type du western en filigrane, qui voit ses répercussions traitées avec de plus en plus de recul et jouant de moins en moins avec l’imagerie nostalgique d’une nation sudiste réprimée. Le vétéran militaire n’est plus immédiatement un modèle, mais laisse place à une remise en question de ses valeurs héroïsantes et découlant, il faut le dire, d’un patriarcat banalisé. C’est l’intérêt et l’avantage de la situation floue du western dans l’échiquier du genre. Toujours plus ou moins historique, car s’inspirant de vrais événements ou de vrais personnages (Billy the Kid, Wyatt Earp, Davy Crockett…), sa portée est conséquente sur le plan au moins pédagogique, et sa manipulation montre à quel point le cinéma est puissant pour développer une idéologie, et donc la détruire par le même geste.

La fissure qu’on observe entre les westerns des débuts et ceux post-guerre mondiale donne à voir, certes, une Amérique reconnaissant ses torts et acceptant d’offrir un nouveau regard sur son passé tragique, mais cela reste pourtant en deçà de l’imaginaire monolithique déjà créé autour de ces films. Certains auront beau voir chez les longs-métrages d’Anthony Mann un renversement d’ordres sacrés et une critique acerbe de l’économie américaine (dont les manifestations primaires dans le western font de géniaux objets d’analyse) ainsi que de la toxicité masculine, un grand nombre de “yankees” s’arrêtent néanmoins aux scènes d’action grandioses et à un James Stewart paternel et rassurant. C’est que pour un peuple, la simple mise à l’écran de cette période si turbulente mais si charnière de leur construction en tant qu’État-nation suffit à exacerber leur attachement à cette même histoire, à laquelle on donne un sens tout particulier. Plus qu’une simple manifestation d’une norme de la production hollywoodienne, le western et par-delà lui le besoin de représentation de la conquête de l’Ouest au cinéma est bel et bien l’une des armes majeures du peuple étasunien pour développer (et entretenir) leur sentiment national.