Soutien des forces de l’axe de septembre 1940 à août 1944 sous la direction du Maréchal Ion Antonescu, la Roumanie participa directement à la Shoah. Dans son célèbre ouvrage La destruction des juifs paru en 1961, l’historien Raoul Hilberg rappelle qu’« aucun pays, Allemagne exceptée, ne participa aussi massivement au massacre des Juifs » tandis que l’historien Radu Ioanid estime que :

« ce sont au moins 250 000 Juifs qui moururent sous Antonescu, soit sur ordre direct des autorités de Bucarest, soit comme conséquence de la criminelle barbarie de celles-ci. »

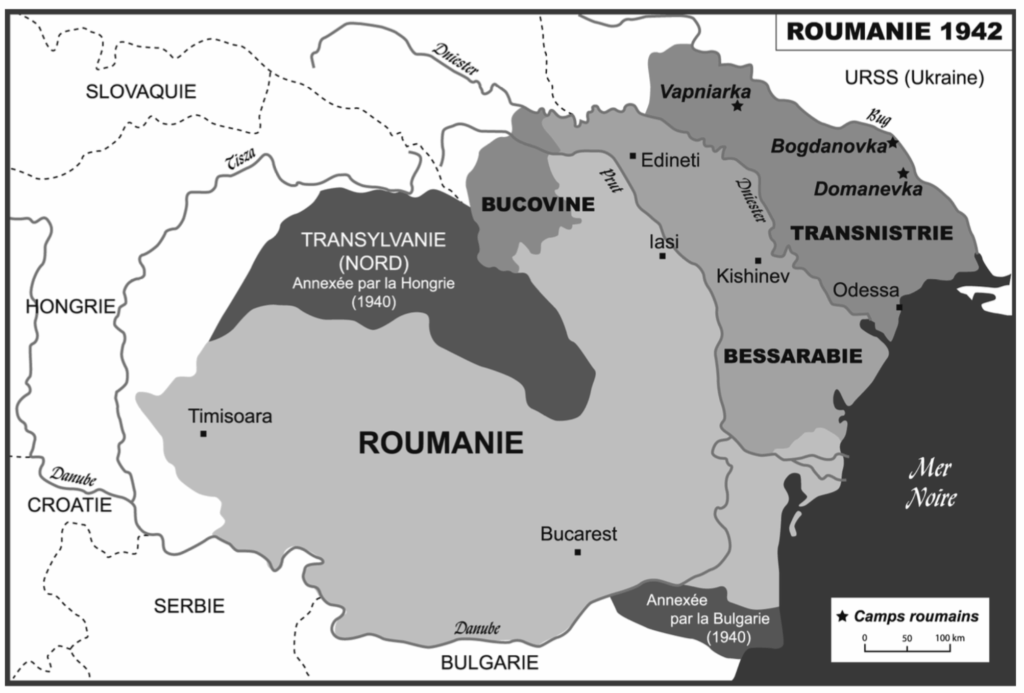

Cette barbarie eut lieu sur les terres roumaines (exemple : Massacres de Iași) mais aussi dans le cadre de la participation de la Roumanie aux opérations sur le front de l’est à partir de juin 1941 avec l’invasion de l’URSS par l’Allemagne nazie. Dans cette guerre, les roumains récupèrent des territoires dont ils ont été dépossédés par les soviétiques en 1940 : La Bessarabie et la Bucovine du Nord. De plus, avec l’aide de l’armée allemande, l’armée roumaine parvient à conquérir de nouveaux territoires : la Transnistrie. Dans ces territoires, les juifs sont alors vus par les roumains comme « une cinquième colonne à la solde des communistes » dans la droite lignée de la réthorique de la menace « judéo-bolchévique ».

Les plus hautes autorités du pays, sous l’égide du Maréchal Antonescu, veillent alors à l’élimination et à la déportation des citoyens juifs des territoires reconquis et nouvellement conquis dans des conditions effroyables, sans compter les nombreuses violences militaires ou civiles ayant lieu à l’intérieur du pays. Le 8 juillet 1941, au Conseil des ministres, Mihai Antonescu déclare :

« Je suis pour l’émigration forcée de tout l’élément juif de Bessarabie et de Bucovine […] Il m’est indifférent que l’histoire nous considère comme des barbares… il n’existe pas dans notre histoire de moment plus favorable… si cela s’avère nécessaire, utilisez les mitrailleuses. »

À terme, l’objectif du pouvoir est de déporter ces populations en Transnistrie, qualifiée par l’historien Alexandre Dallin de « fosse ethnique de la Roumanie ».

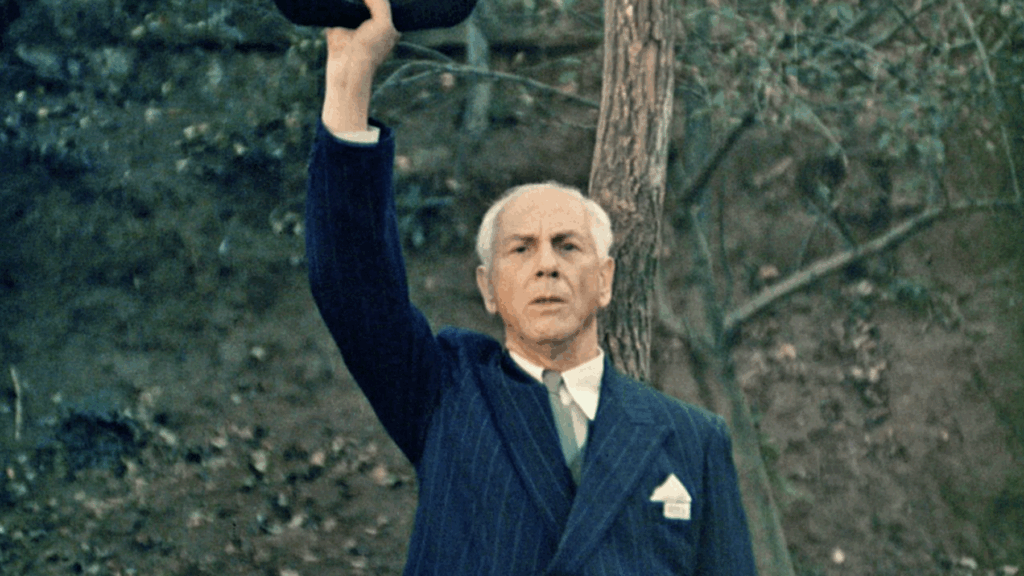

L’histoire de cette période a mis du temps à éclore en Roumanie. Antonescu et d’autres membres clés du régime en place durant la Seconde Guerre Mondiale, furent jugés et condamnés à mort après la fin du conflit. Mais une fois installé, le régime communiste et cela particulièrement durant le règne de Ceaușescu, atténue et occulte la participation de la Roumanie à l’Holocauste. Dans une légitimité du pouvoir qui repose sur une « domination charismatique » basée sur un nationalisme millénaire, il est de mauvais ton de raviver les fantômes du passé. Preuve en est dans les arts, Ceaușescu durant le IXe congrès du parti communiste roumain en 1965, déclare à son auditoire : « Chantez la patrie et notre peuple merveilleux, ceux qui ont consacré leur vie entière à l’épanouissement de la Roumanie! »

Il est alors préférable de s’appuyer sur les grandes figures du passé national à l’image du film Michel le Brave (1970) qui célèbre de façon fantasmée un des premiers unificateurs de la Roumanie tandis que certains anciens membres du parti fasciste roumain, la Garde de Fer, sont recyclés par le régime national-communiste. La chute du régime de Ceaușescu en 1989 ne met pourtant pas fin à ce déni historique. À l’inverse, il existe toujours un courant révisionniste qui fait passer Antonescu pour un « grand patriote » qui a sauvé des juifs à l’intérieur de la Roumanie et tenté de garder la Roumanie comme une nation indépendante et puissante. D’autres courants historiques tentent d’expliquer les évènements de 1940-1944 par les circonstances exceptionnelles de la Seconde Guerre Mondiale, occultant que l’antisémitisme en Roumanie s’est bâti sur du temps long et que la fin des années 30 correspond à une dérégulation de la violence envers la communauté juive, des lois discriminatoires et des déchéances de nationalités en grand nombre.

C’est dans ce contexte qu’en 1991, le Parlement roumain observe une minute de silence pour commémorer le 45e anniversaire de l’exécution d’Antonescu tandis que durant cette décennie des dizaines de statues, de rues ou de places Ion Antonescu fleurissent dans Bucarest et d’autres villes roumaines. Par ailleurs en 1993, le réalisateur de Michel le Brave, Sergiu Nicolaescu, réalise un film sur Antonescu, Oglinda, qui correspond à cette vision mythifiante, allant jusqu’à le montrer en martyr durant son assasinat.

En dépit d’une reconnaissance tardive par l’État roumain (2004) de la participation roumaine à l’Holocauste dans un contexte d’intégration de la Roumanie à la sphère des institutions occidentales comme l’Union européenne, il existe encore aujourd’hui une distance d’une partie de la société civile roumaine vis à vis de la mémoire de ces évènements, qui peut faire preuve d’indifférence ou partager la vision révisionniste qui a pu avoir lieu dans les années 90. D’autre part, le travail de mémoire dans les arts a été le plus souvent effectué vis à vis des atrocités du régime communiste. Par exemple, dans le cinéma roumain post-1989, nombreux sont les films à traiter de l’ère Ceaușescu comme la palme d’or de Cristian Mungiu en 2007 : 4 mois, trois semaines, 2 jours ou de la résurgence des fantômes de cette période dans la Roumanie moderne.

Se pose alors la question du rapport du cinéma roumain à ce que l’historienne Alexandra Laignel-Lavastine appelle la « Shoah oubliée ». Ce sujet compte dans plusieurs films de l’œuvre de Radu Jude, cinéaste de l’absurde et de la bêtise dont l’oeuvre prend le plus souvent pour cadre la Roumanie moderne. Dans le film Peu m’importe si l’histoire nous considère comme des barbares (2018), au lieu d’œuvrer lui même à une reconstitution, Jude met en abyme une tentative fictive de reconstitution des massacres d’Odessa d’octobre 1941. Mariana Marin, une jeune metteuse en scène veut représenter les massacres d’Odessa à Bucarest sur la place de la Révolution dans le but de faire réagir le public.

Elle semble apparaitre dans la droite lignée des artistes comme Peter Watkins, qui ont voulu « substituer au processus artificiel d’Hollywood les visages et les émotions de personnes authentiques et proposer une façon de contrer les effets des reconstitutions historiques feuilletonesques et des informations télévisées, en partageant avec le public une autre manière d’explorer et de présenter l’histoire – et particulièrement sa propre histoire -, qu’elle soit passée ou présente. », comme ce dernier l’écrit dans son essai Media Crisis en 2003.

Dans la représentation théâtrale – qui s’appuie sur des sources historiques solides – de cet évènement ayant fait environ 20 000 morts, elle rencontre une société roumaine souvent hermétique au souvenir. Elle fait face à de nombreux obstacles durant la préparation de sa pièce au Musée national militaire de Bucarest : acteurs et techniciens parfois réticents et municipalité de Bucarest frileuse qui lui demande de modifier puis d’annuler son spectacle. Les nombreux dialogues entre Mariana et ses personnages illustrent ce que Michael Shafir appelle la « martyrologie compétitive » des victimes des régimes politiques, particulièrement vivace en Roumanie où face à la Shoah sont évoquées les victimes des régimes communistes.

Loin d’être seulement une réflexion sur la difficulté à évoquer les massacres de la période Antonescu au XXIe siècle, le film évoque aussi la limite de la reconstitution d’un massacre de masse pour lequel hors des témoignages écrits et oraux, il y a peu d’images photographiées et quasiment pas de vidéos. Comment transformer ces rares photographies comme celle des pendus d’Odessa en représentation? Cette reconstitution ne risque-t-elle donc pas de virer au spectacle, à l’esthétisation, aux débats sur l’exactitude compromettant le message final de l’artiste qui veut confronter les roumains à l’oubli? Dans l’épilogue du film, Radu Jude semble apporter à ces questionnements une réponse pessimiste. La reconstitution théâtrale est mal comprise par une partie du public qui applaudit l’armée roumaine et Antonescu, semblant y voir un simple spectacle de reconstitution militaire. Des membres du public vont jusqu’à empêcher un personnage juif de s’évader du massacre. Enfin, l’adjointe à la culture de la mairie ne comprend pas l’aspect mémoriel de la pièce et y voit un simple divertissement.

En plus de ce quiproquo, le dispositif du film donne lieu à une compression du temps. Le devoir mémoriel est limité à la préparation et à la réalisation de la pièce de théâtre et ne s’insère pas durablement chez les protagonistes qu’ils soient acteurs ou spectateurs. Après la pièce, dépitée, Mariana ira hors de Bucarest réaliser de nouveaux projets comme une adaptation de Tchekov et les acteurs du Musée national militaire feront des reconstitutions militaires plus classiques et moins dérangeantes. L’effet de distanciation du début et de la fin du film dans lequel l’actrice qui joue Mariana, la metteuse en scène, est ramenée à sa véritable identité d’actrice accentue cette idée de simple parenthèse temporelle. Face à cette incapacité à se souvenir durablement du fait d’un art qui se consomme de façon instantanée, le long plan final sur les mannequins – représentant la photo des « pendus d’Odessa » – en attente d’être démontés par les techniciens est lourd de sens. Selon Antoine De Baecque (L’Histoire Caméra, 2008), dans le cinéma moderne des années 50, le regard caméra met en scène un retour du refoulé des images traumatisantes des survivants des horreurs de la Seconde Guerre Mondiale qui viennent interpeller et hanter le spectateur. Or chez Jude, dans la nuit bucarestoise, les mannequins suspendus et informes au regard vide métaphorisent non un traumatisme mais la difficulté de l’art à entretenir le souvenir d’un tabou historique. Ils sont une incarnation de l’oubli dans la fuite en avant du temps.