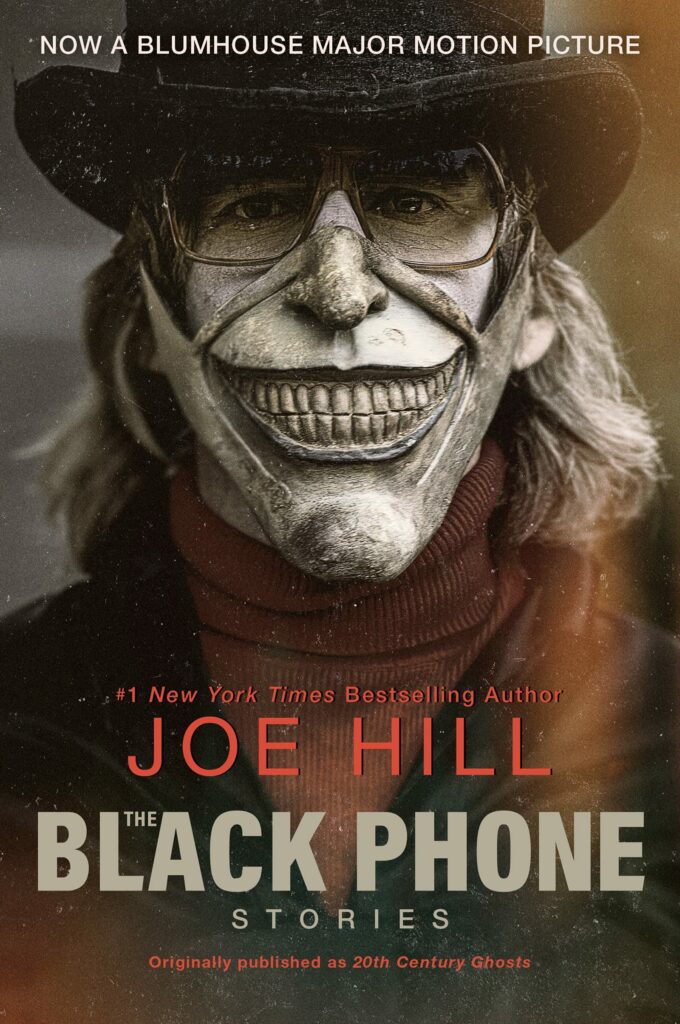

Black Phone est un film réalisé par Scott Derrickson avec Mason Thames, Madeleine McGraw et Ethan Hawke, sorti en France le 22 juin 2022

Synopsis : Finney est un jeune garçon timide mais malin qui se retrouve kidnappé par un sadique du quartier se faisant appeler l’Attrapeur. Il est enfermé dans le sous-sol d’une maison déjà occupé par un curieux téléphone noir, et découvre qu’à l’autre bout du fil se trouvent les anciennes victimes du tueur, soucieuses de préserver Finney du même sort qu’elles.

Après s’être perdu quelques temps chez Marvel, le réalisateur de Sinister revient à son genre de prédilection pour tenter de redynamiser le cinéma d’horreur, avare de succès (et de qualité) ces derniers temps. Scott Derrickson parviendra-t-il à définitivement laisser sa marque dans l’histoire des films d’épouvante et à assurer l’hégémonie Blumhouse ?

La première chose qui vient à l’esprit en sortant de la séance, c’est “est-ce que je viens bien de voir un film d’horreur ?“, une première impression qui paraît aller plutôt à l’encontre du défi que j’ai décidé de faire relever à ce film, et pourtant la réflexion est provoquée par de vrais partis pris du scénario et de la mise en scène se révélant très agréables sinon géniaux. Black Phone est-il un film d’horreur ? Oui, car autant l’histoire que l’esthétique se rapprochent plus d’un Conjuring que d’un film de Jacques Tati, et la recherche du dérangeant ne se cache pas d’être le but du film. Black Phone fait-il peur ? Voilà plutôt la question derrière laquelle se cache le secret du long-métrage, car l’Attrapeur est une figure beaucoup trop présente et caractérisée pour faire grand-chose de plus qu’inquiéter, et les apparitions angoissantes se révèlent être des aides pour notre protagoniste miniature (incarné par une jeune pépite, c’est à la mode en ce moment) plutôt que des menaces. Il est d’ailleurs intéressant de noter qu’on ne compte dans le film pas plus de 3 jumpscares, recette miracle des faiseurs impersonnels dans le milieu, et qui se trouvait aussi être un des éléments m’ayant fait snober la filmographie de Scott Derrickson après le trop-plein de Sinister, 3 jumpscares pour aguicher dans la bande-annonce, mais complètement anecdotiques dans le résultat final, heureusement car ça veut dire que l’angoisse va devoir s’installer de manière plus raffinée et moins grossière, là se trouve l’intérêt de l’œuvre. Jetez un œil à vos films d’horreur cultes, vous verrez qu’à part James Wan tout le monde est obligé de passer par une ambiance pour profondément déranger, et que les jumpscares (s’il y en a) sont des apparats destinés à ne faire rien de plus que surprendre le spectateur un peu trop avachi sur son siège. Il est vrai qu’on peut dénicher quelques “sursauteurs” cultes, mais ceux-ci sont alors la retombée finale d’une atmosphère méticuleusement construite, et “il y a aussi des poissons-volants, mais qui ne sont pas la majorité du genre”. C’est ce qui m’amène à dire que, sans non plus le comparer à des piliers du genre, Black Phone est sans doute le type de métrages que l’on regarde dans 20 ans en se disant que c’était mieux avant, alors profitons de ce que nous avons maintenant et disons-nous plutôt “c’est mieux par ici que par là-bas“.

L’ambiance, alors ? Oui, mais pas tout à fait non plus ici, car l’un des très gros points forts du film, c’est son écriture. Le scénario est adapté d’une nouvelle de Joe Hill, et on sent l’influence littéraire planer tout au long de l’heure quarante de séance, du cadre spatio-temporel (quartier résidentiel américain, 1978) au concept ultra-créatif (entendre des voix, rien de mieux pour notre imagination), et c’est pour le plus grand bien du film. Quand on possède une base si solide, et à priori déjà source de succès, il reste encore à trouver le rythme qui convient le mieux pour une telle histoire, et là encore le réalisateur a fait mouche. Ni frénétique, ni ennuyeux, le tempo s’accorde parfaitement avec le sujet et crée une harmonie plaisante qui décuple la puissance du récit, nous accrochant au moindre remous du scénario de manière presque enfantine, quitte à pardonner les (inévitables ?) paresses et incohérences (l’excuse n°1 pour démonter un film), oui il y avait certainement moyen de s’échapper beaucoup plus facilement en insistant sur cette satanée vitre, oui il y avait certainement moyen d’éviter de se prendre la bagnole quand on est à pied, mais quel misomuse faudrait-il être pour juger un film par ça ?

Dire que Black Phone est un chef-d’œuvre du 7ème Art, un bijou de terreur qui va chambouler l’industrie est une étape que je ne franchirai pas, car s’il paraît évident que c’est une œuvre de grande qualité, et qu’il est presque miraculeux qu’un réalisateur s’en sorte avec un résultat raffiné dans la grande machine du divertissement hollywoodien (c’est peut-être aidé par Blumhouse), il reste tout de même un grand cap à passer au niveau de l’aura qu’un film peut avoir, une aura de “grands films”, que celui-là n’a pas, car il reste un peu bloqué par son concept et est visuellement trop formaté.

On pourra sans doute apprécier une photo aux reflets orangés qui change de la sauce désaturée à laquelle on à l’habitude d’être mangé, mais on ne sera pas (assez) dépaysé par quelque choix de mise en scène révolutionnaire par son audace pour réellement sortir bouleversé de la salle, à noter également quelques épanchements convenus qui dépassent le statut d’incohérence pour tendre vers le cliché, on me dira “que serait un bon film d’horreur sans clichés ?”, je répondrai que celui-ci aurait gagné à en être épargné. On pourra par exemple noter le traditionnel moment que je redoute beaucoup quand un rapport de force physique à priori très inégal entre deux personnages vient se régler par une inespérable poussette du destin voulant que le premier coup porté par le vilain méchant se solde par un échec tellement cuisant que ce dernier ne pourra jamais vraiment se remettre d’appoint, profitant à David pour asséner le coup fatal à Goliath, au lieu de trouver un chemin ingénieux qui serait servit par tout ce que le scénario a mis en place, ou bien la résolution finale à laquelle on ne reprocherait peut-être pas d’être prévisible, mais qu’on aurait sûrement préféré voir conclure le film de manière moins blasante (cette dernière réplique…).

Ce qui me permet d’évoquer un dernier point, certainement pas le plus important mais qui m’est tout de même très curieux : plusieurs choix du film paraissent laissés au pur feeling plutôt qu’à la cohérence artistique de l’œuvre. Les apparitions d’enfants morts se font de moins en moins perturbantes et deviennent même rassurantes au fil du récit et en suivant la confiance du protagoniste, alors étonnant de voir soudain un nouveau jumpscare qui lui n’aura aucune portée scénaristique car il vient simplement alerter un nouveau personnage d’un élément qui n’est en plus pas censé être une menace. Il en va de même pour les quelques scènes de rêve (la petite est médium) qui comportent quelques choix visuels et musicaux peu adéquats avec le reste du long-métrage, reste que la seule scène de rêve judicieuse prendrait une bonne place dans un top de “génériques qui racontent une histoire à eux seuls”.

Voilà ce qu’est donc le nouveau film de Scott Derrickson, réalisateur talentueux mais souvent décevant, une petite pépite d’horreur comme en voit pas souvent, qui trimballe son lot de qualités comme ses petits défauts (prévisibles), un film grand public ayant la politesse de durer moins de deux heures, une œuvre qui peut tout à fait s’apprécier selon à peu près n’importe laquelle de vos attentes, tout en restant malheureusement un simple film d’horreur mainstream, un bon film d’horreur mainstream, mais un produit dont on pourra regretter un peu plus de substance quand même. Faut-il faire les difficiles dans ce bas-monde ? (Oui)

La Note

7/10